2024年評分最高的十部國產(chǎn)片盤點,張藝謀第二十條領(lǐng)銜

這次,番茄君為大家盤點了,2024年評分最高的十部國產(chǎn)片。

話不多說,我們從第十部開始:

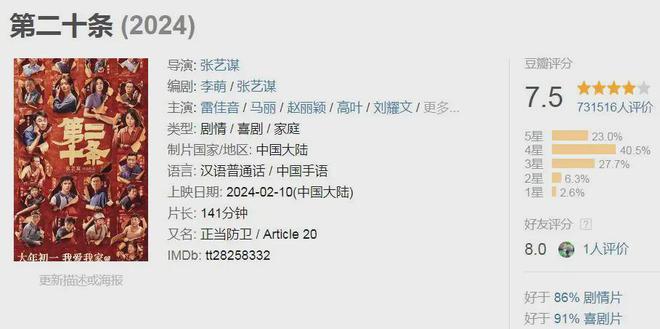

第十名:《第二十條》,評分7.5

《第二十條》是2024年開年的驚喜之作。

年近80的張藝謀一直在進行全新的嘗試,從諜戰(zhàn)到戰(zhàn)爭,而《第二十條》是他在社會議題一次別具匠心的創(chuàng)新。

《第二十條》巧妙地將法治的嚴肅融入了喜劇敘事框架,并采用了更為接地氣的市井喜劇風(fēng)格,以檢察官韓明的視角串聯(lián)起三個看似獨立實則相互呼應(yīng)的案件,每個案件都涉及正當(dāng)防衛(wèi)的法律判定。

這種多線敘事不僅豐富了故事層次,更重要的是通過不同案件的并置,凸顯了現(xiàn)行司法體系中的普遍性問題。

張藝謀刻意選擇了真實案例作為故事原型,增強了影片的現(xiàn)實說服力。

值得一提的是,張藝謀一改往日的視覺奢華,轉(zhuǎn)而采用樸實的影像風(fēng)格和生活化的場景調(diào)度,平實的鏡頭語言恰到好處地映襯出小人物的生存境遇。

而且,讓番茄君沒有想到的是,張藝謀在喜劇效果的處理上技巧高級,既不落入低級趣味,又能讓觀眾在笑聲中體會到更深層的思考。

片中,雷佳音、馬麗、潘斌龍和趙麗穎等人,都貢獻了極為優(yōu)秀的表演,這也讓“正當(dāng)防衛(wèi)”四個字,從此片開始,深入人心。

不過,電影也存在一定的局限性。

比如:后半段情節(jié)的戲劇性處理與前半段的寫實風(fēng)格形成斷裂,某些關(guān)鍵情節(jié)的轉(zhuǎn)折顯得過于理想化,削弱了整體的說服力。

但對觀眾來說,2024年能有這樣的電影,依然是一種新奇體驗。

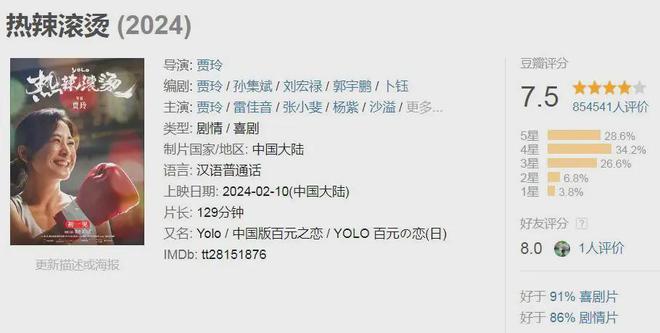

第九名:《熱辣滾燙》,評分7.5

《熱辣滾燙》,或許是2024年爭議最大的電影。

喜歡它的觀眾愛不釋手,覺得是一次成功且創(chuàng)新的努力;不喜歡的觀眾,則稱其為“減肥紀錄片”。

不過,從電影內(nèi)容看,《熱辣滾燙》不僅僅是一部關(guān)于自我救贖的勵志電影,更是賈玲作為導(dǎo)演在類型片創(chuàng)作上的一次突破性實驗。

這部作品巧妙地將喜劇元素與嚴肅主題相融合,通過拳擊這一運動形式,展現(xiàn)了都市生活中個體覺醒的心路歷程。

電影采用了典型的"英雄之旅"模式,但賈玲在細節(jié)處理上別具匠心。

她沒有一味追求勵志片常見的"逆襲"情節(jié),而是將重點放在主角內(nèi)心的轉(zhuǎn)變過程。

片中的疼痛意象貫穿始終,既是身體的真實感受,也是精神層面的隱喻,構(gòu)成了影片獨特的風(fēng)格。

商業(yè)元素上,《熱辣滾燙》展現(xiàn)了罕見的平衡感。

喜劇橋段既保持了賈玲一貫的幽默風(fēng)格,又與劇情自然融合,沒有喧賓奪主。

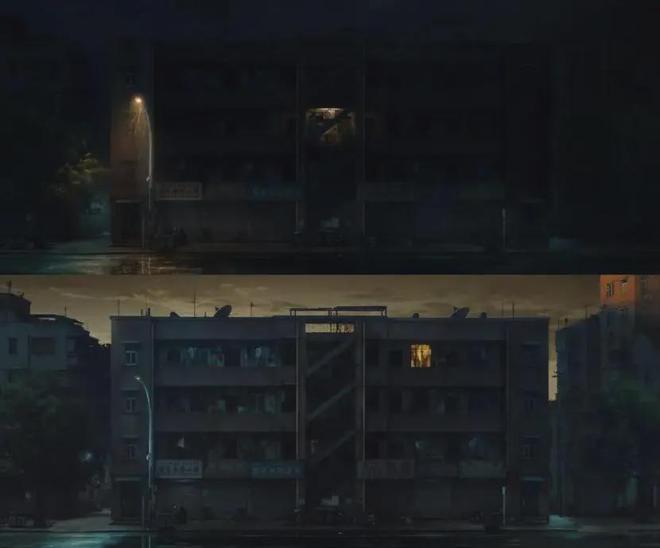

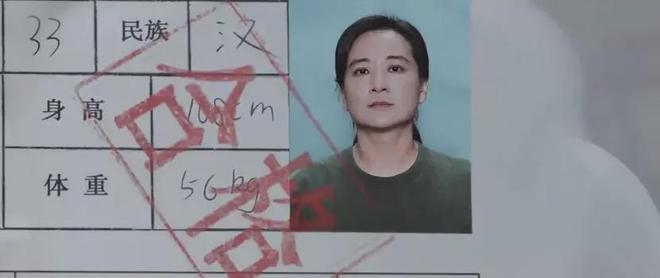

導(dǎo)演在鏡頭調(diào)度上也顯示出明顯的進步,特別是在表現(xiàn)主角情緒變化的場景中,光影運用頗具詩意,比如跳樓之前的那段鏡頭語言,展現(xiàn)了賈玲不俗的鏡頭把控力。

值得一提的是,影片對"自我認同"這一主題的探討跳出了簡單的勵志套路。通過拳擊運動中的對抗與疼痛,將抽象的心理成長具象化,使觀眾能夠更直觀地感受到主角的轉(zhuǎn)變。

這種處理方式既保持了商業(yè)片的觀賞性,又不失思想深度。

雖然,影片在第三幕的情感升華上略顯倉促,某些情節(jié)轉(zhuǎn)折也未能完全擺脫類型片的俗套。

但這些瑕疵并不影響整體觀感,反而凸顯出賈玲在商業(yè)片創(chuàng)作上的務(wù)實態(tài)度。

作為賈玲的第二部導(dǎo)演作品,《熱辣滾燙》展現(xiàn)了她在電影創(chuàng)作上的顯著進步。

電影不僅傳遞了積極的價值觀,更重要的是找到了一種能夠兼顧藝術(shù)性與商業(yè)性的表達方式,為國產(chǎn)勵志片開辟了新的可能性。

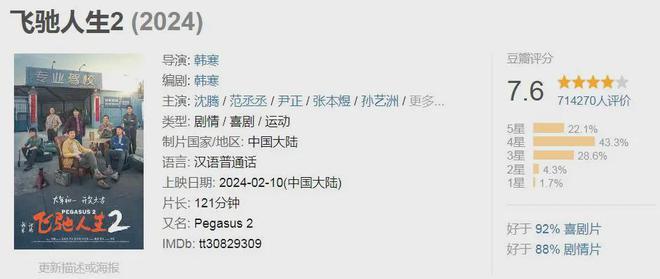

第八名:《飛馳人生2》,評分7.6

《飛馳人生2》給了不少人驚喜,它將賽車題材推向了一個更深邃的人文維度。

這部續(xù)作中,韓寒更是將中年危機、階層困境等現(xiàn)實議題融入敘事,巧妙運用了笑中帶淚的手法,讓喜劇元素服務(wù)于主題表達,使影片超越了單純的體育勵志片范疇,成為一部關(guān)于夢想與現(xiàn)實博弈的人生寓言。

電影采用了雙線并進的結(jié)構(gòu):

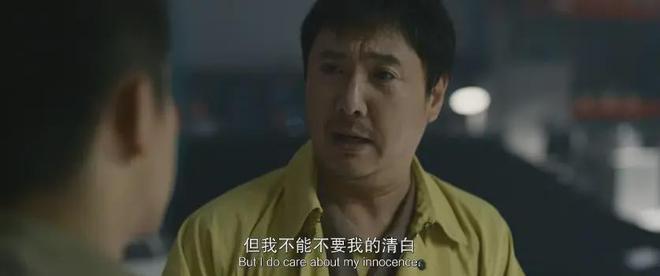

表層是關(guān)于一個中年賽車手重返賽場的故事,深層則是對社會階層固化、機會不平等的隱喻性批判。

張馳這一角色的塑造尤為出色,他不再是簡單的"勵志英雄",而是一個在現(xiàn)實重壓下依然不愿放棄熱愛的普通人,并展現(xiàn)了普通人在追求夢想過程中所面臨的種種困境。

更難能可貴的是,韓寒并未陷入簡單的"夢想至上"的說教。

相反,它直面夢想的代價,承認現(xiàn)實的重量,卻仍然為堅持熱愛提供了一種可能性,這讓整部影片具有了更深的思想價值。

如果說第一部《飛馳人生》是一曲對夢想的贊歌,那么這部續(xù)作則是一篇關(guān)于如何與現(xiàn)實和解卻不向命運低頭的生存筆記,展示了即便知道成功渺茫,仍要為熱愛傾盡全力的人生態(tài)度。

這種真誠的表達,讓《飛馳人生2》成為近年來少有的既能引發(fā)觀眾共鳴,又能激發(fā)思考的類型片。

韓寒,還在進化。

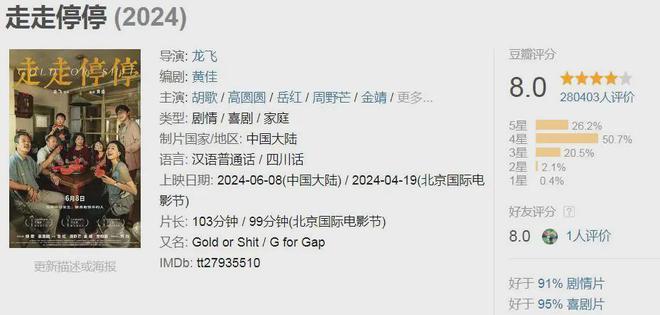

第七名:《走走停停》,評分8.0

《走走停停》是一部奇怪的電影。

它以一種罕見的從容姿態(tài),探討了當(dāng)代社會中"逆城市化"現(xiàn)象下個體的生存困境。

整體感覺,是平靜而又有點“喪”的。

影片通過吳迪這個"大城市逃離者"的故事,構(gòu)建了一個關(guān)于生命節(jié)奏與自我和解的敘事框架,展現(xiàn)了都市返鄉(xiāng)青年在理想與現(xiàn)實之間的搖擺與抉擇。

電影結(jié)構(gòu)松弛而富有韻律感。

它并不執(zhí)著于推動傳統(tǒng)意義上的劇情發(fā)展,而是通過日常生活的點滴細節(jié),描繪出一幅關(guān)于"慢生活"的城市民俗畫。

在處理節(jié)奏時,導(dǎo)演顯示出了一種獨特的美學(xué)追求,既不拘泥于傳統(tǒng)喜劇的笑料鋪陳,也不刻意渲染都市返鄉(xiāng)的困境。

而是以一種近乎紀實的筆觸,展現(xiàn)人物在生活重壓下的喘息與思考。

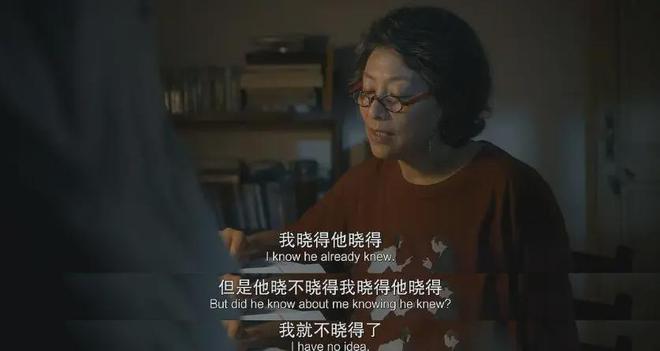

影片對母子關(guān)系的刻畫尤為出色。

母親這一角色超越了傳統(tǒng)家庭劇中的慈母形象,她既是兒子的精神庇護所,也是一個懷揣夢想的獨立個體。

通過母親對表演的熱愛與執(zhí)著,電影映射出一代人被時代洪流裹挾后的隱秘憧憬,這種處理既豐富了人物層次,也為整部影片注入了更深層的人文關(guān)懷。

《走走停停》它打破了傳統(tǒng)都市題材電影的套路,以一種更為包容的視角,展現(xiàn)了個體在面對人生抉擇時的多元可能。

影片中的人物都在尋找屬于自己的生活節(jié)奏,這種對"個人時區(qū)"的尊重,恰恰構(gòu)成了影片最動人的底蘊。

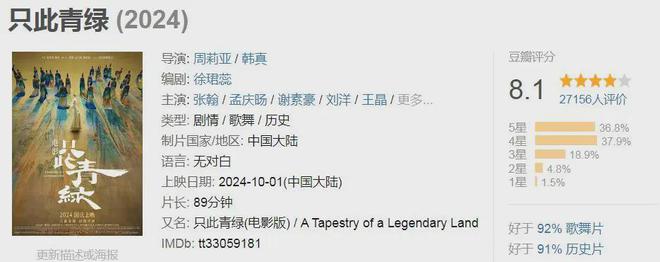

第六名:《只此青綠》,評分8.1

《只此青綠》是一部特殊的電影。

電影自舞蹈改編而來,并且將中國傳統(tǒng)藝術(shù)與現(xiàn)代舞蹈完美融合。

它通過舞蹈這一富有張力的藝術(shù)形式,為觀眾重新詮釋了北宋名畫《千里江山圖》的藝術(shù)價值和人文內(nèi)涵。

不僅展現(xiàn)了一幅千年畫卷的視覺震撼,更巧妙地揭示了藝術(shù)創(chuàng)作背后的人文精神。

從藝術(shù)表現(xiàn)形式來看,它突破了傳統(tǒng)舞臺劇的局限,利用電影獨特的敘事語言和視覺技術(shù),營造出一個介于虛實之間的詩意空間。

特別是在青綠舞段中,舞者與水面倒影的虛實交錯,完美呈現(xiàn)了中國傳統(tǒng)繪畫中"似與不似之間"的美學(xué)追求。

而片中,王希孟這一藝術(shù)天才的形象,探討了藝術(shù)創(chuàng)作與生命意義的關(guān)系。

十八歲的少年以畢生心血創(chuàng)作出這幅傳世名畫,其短暫而絢爛的生命軌跡,恰如一支激昂的舞曲,在千年時空中永遠定格。

同時,影片也著重刻畫了織絹人、磨石人等工匠角色,展現(xiàn)了藝術(shù)創(chuàng)作背后群體的力量,凸顯了中國傳統(tǒng)工藝的精妙與匠心。

更難能可貴的是,影片突破了單純展現(xiàn)古代藝術(shù)的框架,通過展卷人這一現(xiàn)代視角的引入,搭建起古今對話的橋梁。

在影片結(jié)尾,王希孟穿越時空看到自己作品被后人珍視的場景,不僅是對藝術(shù)永恒價值的確認,更是對文化傳承意義的深刻思考。

番茄君覺得,《只此青綠》以其獨特的藝術(shù)表達方式,為傳統(tǒng)文化的傳播開辟新的可能,也為我們提供了一個重新認識和理解傳統(tǒng)文化的視角。

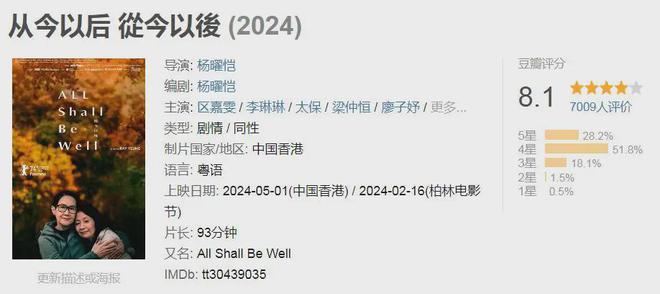

第五名:《從今以后》,評分8.1

大多數(shù)觀眾,可能沒聽過這部電影,《從今以后》以一個看似簡單的遺產(chǎn)糾紛故事,深刻探討了伴侶在當(dāng)代社會中面臨的法律困境和情感矛盾。

電影通過Pat的突然離世引發(fā)的一系列沖突,揭示了法律保障缺失下親密關(guān)系的脆弱性,以及所謂"家人"身份認同的虛幻本質(zhì)。

電影表達克制而細膩。

它并非著重刻畫劇烈的情感對抗,而是通過日常生活中的細節(jié)和對話,展現(xiàn)人性在利益面前的微妙變化。

導(dǎo)演尤其善于捕捉家庭聚會時那種表面和睦下的暗流涌動,讓觀眾能感受到每個角色內(nèi)心的算計與矛盾。

尤其是Pat和Angie,她們的關(guān)系被處理得格外用心。

Pat作為一個成功的商業(yè)女性,既有現(xiàn)代都市人的獨立意識,又深受傳統(tǒng)家庭觀念的影響,這種矛盾性格的設(shè)定讓角色更顯真實。

而Angie的形象則打破了傳統(tǒng)"受害者"的刻板印象,她的堅韌與尊嚴,以及在面對不公時的勇敢抗爭,展現(xiàn)了新時代女性的獨立精神。

更值得關(guān)注的是影片對"家人"概念的深入思考。

那句經(jīng)常被Pat家人掛在嘴邊的"我們一直當(dāng)你是一家人",實則暴露了這種伴侶關(guān)系在傳統(tǒng)家庭結(jié)構(gòu)中的尷尬位置。

影片通過這個看似溫情的說法,揭示了其背后隱含的條件性認可和隨時可能被收回的脆弱性。

《從今以后》的深刻之處在于,它并非簡單地將角色劃分為善惡兩面,而是展現(xiàn)了每個人在現(xiàn)實壓力下的選擇,以及再深厚的感情也可能被現(xiàn)實利益所侵蝕。

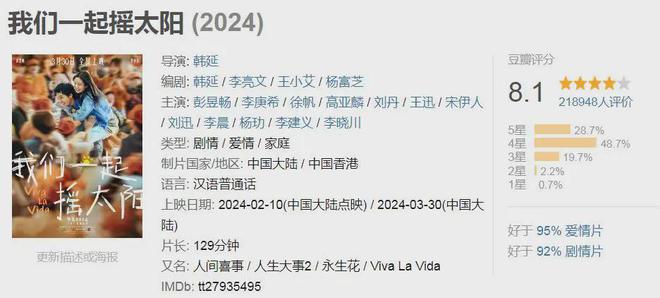

第四名:《我們一起搖太陽》,評分8.1

作為韓延"生命三部曲"的終章,《我們一起搖太陽》以獨特的敘事視角和精準的情感表達,塑造了一個既真實又富有詩意的現(xiàn)實主義愛情故事。

李庚希更是憑借這部電影,加冕最年輕的金雞影后頭銜。

電影通過尿毒癥患者凌敏和腦瘤患者呂途的相遇相知,展現(xiàn)了生命的脆弱與堅韌,以及愛情在苦難中綻放的璀璨光芒。

韓延的電影,多采用女性視角切入,此片也不例外。

電影通過凌敏的日常生活和病痛掙扎,真實還原了重癥患者的生存狀態(tài)。

導(dǎo)演對醫(yī)療細節(jié)把控嚴謹,對生活場景刻畫寫實,這也讓影片具有強烈的紀實性特征。

特別是在展現(xiàn)凌敏的自我管理、透析過程等場景時,每一個細節(jié)都經(jīng)得起推敲,讓觀眾深入理解慢性病患者的生存困境。

電影巧妙將兩位主角的性格特征與其病癥相呼應(yīng)。

凌敏的嚴謹克制與呂途的天真浪漫形成鮮明對比,這種反差不僅制造了戲劇效果,更凸顯了兩人在相互救贖過程中的成長。

李庚希和彭昱暢的表演默契十足,尤其在情感轉(zhuǎn)折的關(guān)鍵場景中,表現(xiàn)出了令人動容的真實感。

藝術(shù)處理上,韓延更是延續(xù)了自己頗具匠心一貫風(fēng)格,既保持了寫實特性,又不乏浪漫想象。天臺、公交車等場景的反復(fù)運用,既是情節(jié)推進的重要節(jié)點,也成為情感升華的象征性空間。

最難能可貴的是,影片在展現(xiàn)病痛與死亡議題時始終保持著溫暖的基調(diào)。

它既不回避現(xiàn)實的殘酷,也不過分煽情,而是通過平實的敘事和細膩的情感刻畫,讓觀眾在共情中獲得治愈與力量。

這種平衡的把握,使《我們一起搖太陽》超越了簡單的勵志片范疇,看來讓人感動萬千,感慨萬分。

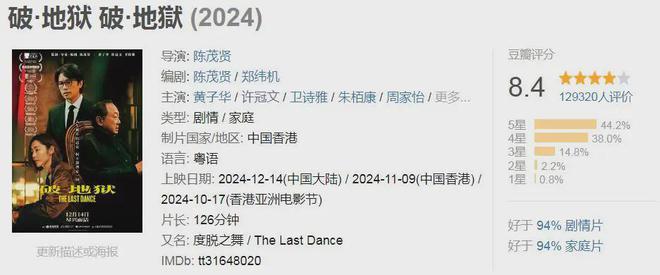

第三名:《破·地獄》,評分8.4

《破·地獄》聽起來像動作犯罪片,實質(zhì)上是一部文藝家庭片。

它以港式喃嘸文化為切入點,巧妙構(gòu)建了一個關(guān)于傳統(tǒng)與現(xiàn)代、父權(quán)與解放的深刻寓言。

影片通過郭氏一家的故事,展現(xiàn)了華人社會中根深蒂固的等級制度和代際沖突,以及個體在傳統(tǒng)枷鎖下的掙扎與救贖。

電影采用了多線并進的手法,通過道生、郭文和文玥三個角色的內(nèi)心地獄,展現(xiàn)了不同維度的困境與突破。

細細觀察就會發(fā)現(xiàn),片中每個角色都帶有鮮明的象征意味。

道生從追逐利益到領(lǐng)悟人性,體現(xiàn)了職業(yè)精神的覺醒;郭文的固執(zhí)與轉(zhuǎn)變,揭示了傳統(tǒng)父權(quán)的自我救贖;文玥的掙扎與和解,則展現(xiàn)了新一代對傳統(tǒng)束縛的突破。

影片沒有將任何角色簡單定性為善惡,而是通過他們的轉(zhuǎn)變展現(xiàn)人性的復(fù)雜與可貴。

更巧妙的,是影片對"破"這一概念的多層次詮釋。

它不僅指超度亡魂破地獄的宗教儀式,更暗含著打破思想禁錮、突破傳統(tǒng)樊籬的現(xiàn)代寓意。

《破·地獄》的成功在于它既保持了港片特有的生活質(zhì)感,又將宏大的文化議題融入其中。

它提醒我們,真正的地獄或許不在陰間,而在于人間未能化解的心結(jié)與隔閡。

只有直面人性、重建對話,才能真正實現(xiàn)精神層面的超度。

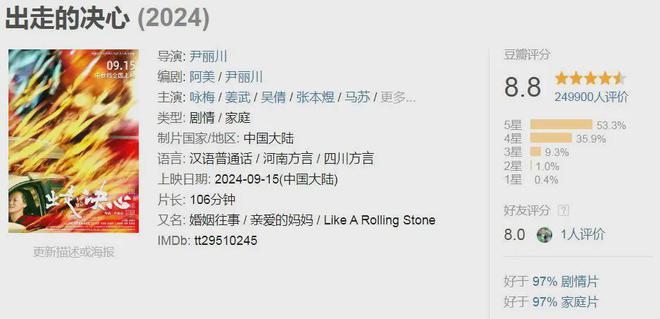

第二名:《出走的決心》,評分8.8

《出走的決心》被譽為“拍給媽媽的電影”,它通過一個普通家庭主婦的出走故事,探討了當(dāng)代婚姻制度下女性的生存困境。

影片以克制而寫實的手法,揭示了看似平常的日常生活中潛藏的性別不平等問題,展現(xiàn)了婚姻中無聲的壓迫與隱形的剝削。

導(dǎo)演尹麗川選擇了一個并不極端的故事:

一個普通的中年女性,一個并不"壞"的丈夫,一段看似正常的婚姻。

但正是這種平凡的設(shè)定,讓影片更具有普遍性和代表性。

通過細膩的日常場景展現(xiàn)——下雨天不為妻子撐傘、對妻子的付出視而不見、用命令的方式進行溝通等,影片將婚姻中的微觀權(quán)力關(guān)系具象化,讓觀眾看到那些被習(xí)以為常的不平等。

詠梅飾演的李紅,極具現(xiàn)實感。

她是一個在日復(fù)一日的婚姻生活中逐漸失去自我,最終決定找回自己的普通女性。

電影對其心理轉(zhuǎn)變的刻畫尤為出色,特別是那個接到丈夫為了ETC費用打來電話的場景,完美展現(xiàn)了她對婚姻期待的最后幻滅。

更值得關(guān)注的是,影片挑戰(zhàn)了傳統(tǒng)"好男人"標準的合理性。

孫大勇這個角色的設(shè)定,恰恰暴露了社會對男性的低要求與雙重標準。

他不賭不嫖不家暴就被認定為好丈夫,這種評判標準本身就反映了父權(quán)制度的問題所在。

《出走的決心》的意義不僅在于它展現(xiàn)了一個女性的覺醒故事,更在于它促使觀眾反思:在一個對女性要求過高而對男性要求較低的婚姻制度中,"出走"是否成為了某種必然?

影片沒有給出標準答案,但它為我們打開了一個重新審視婚姻與性別關(guān)系的窗口。

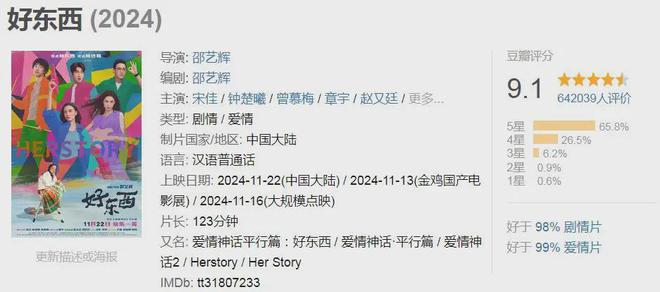

第一名:《好東西》,評分9.1

年末驚喜,其質(zhì)量確實夠得上“年度最佳”。

《好東西》是一部通過聲音與女性議題相互交織的作品,導(dǎo)演邵藝輝以獨特的敘事視角,探討了當(dāng)代女性在職業(yè)、情感和家庭中的多重身份與困境。

電影以錄音師小葉和單身媽媽王鐵梅兩條主線展開,通過日常生活中的細節(jié)刻畫,呈現(xiàn)出不同類型女性的生存狀態(tài)。

最讓人印象深刻的是,小葉讓女兒猜聲音那個片段。

導(dǎo)演巧妙地運用聲音元素作為敘事媒介,將家務(wù)勞動的聲響轉(zhuǎn)化為富有詩意的意象,賦予女性勞動以新的意義和價值。

邵藝輝避開了傳統(tǒng)女性題材的悲情路線,通過輕松幽默的對話和情節(jié),展現(xiàn)角色的復(fù)雜性。

鐵梅從調(diào)查記者到自媒體寫手的轉(zhuǎn)變,體現(xiàn)了職業(yè)女性在家庭與事業(yè)間的艱難抉擇;小葉對愛情的執(zhí)著追求,則打破了人們對"戀愛腦"的刻板印象。

這些角色既不完美也不脆弱,而是在現(xiàn)實與理想的夾縫中尋找自我定義的普通人。

更值得關(guān)注的是,電影對性別議題的討論并非簡單的控訴或?qū)αⅲ峭ㄟ^日常對話和行為展現(xiàn)性別認知的偏差。

導(dǎo)演對男性角色的塑造也頗具巧思,既點出了他們的盲點,又給予了改變的可能性,體現(xiàn)出一種更為包容和開放的性別對話空間。

《好東西》的獨特之處在于,它既保持了對女性議題的敏銳觀察,又不失對生活的溫情理解;它也是一部既探討道德,又探討自由的電影。

邵藝輝在所有對立的命題中,找到了一個中庸的平衡點,以至于影片呈現(xiàn)出一種獨特的自由主義氣質(zhì),讓番茄君想起了伍迪艾倫。

綜上:

回望2024年的中國電影市場,每一部優(yōu)秀的電影,都以其獨特的藝術(shù)價值和思想深度,在觀眾心中留下了深刻印記。

從類型電影的多元突破,到藝術(shù)電影的穩(wěn)步發(fā)展,最令人欣慰的是,我們看到了中國電影人不斷探索和創(chuàng)新的決心,以及國產(chǎn)電影在創(chuàng)作上的勇氣與突破。

2025年,相信會有更多優(yōu)秀的作品涌現(xiàn),番茄君將懷著期待的心情,繼續(xù)見證中國電影的成長與蛻變。

(電影爛番茄編輯部:淼淼)