為遭遇性侵的女兒復仇,印度人拍出了亞洲年度爆款電影

“盡皆過火,盡是癲狂。”

這八個字曾是用來形容黃金期香港電影的標準判詞,如今似乎也適合形容印度電影,后者似乎也正要進入自己的黃金期。“過火”與“癲狂”,其實總是關乎經濟騰飛與社會轉型。一夕暴富,人心思變,以前聞所未聞的罪行出現了,但另一面,以前引以為常的社會痼疾,現在也要擺到臺面上好好治一治了。

最近關于印度的新聞,想必大家最常聽到兩種:一是股市又又又創新高,一是女性又又又遭強奸。這似乎是一個文明程度還沒有完全跟上經濟增速的社會。越來越多的印度電影,正在描繪這種現實。以往的印度電影,不論是歌舞片還是史詩片,雖然也極盡夸張(甚至近乎搞笑),但那種夸張更多只是一種沿襲的修辭套路,而與現實關系不大。

現實的意思,就是直面人之為人的局限與痛苦。男人不能再一味的神化為英俊的勇士,女人也不能再一味的物化為美麗的花瓶。女性權益是社會文明的一個指標,實際上它不光關乎女性,而是關乎整個社會系統的權利分配是否健康。面對現實,就是面對復雜的權力結構,不能再將把有血有肉的兩性角色,簡化為拯救與被拯救、擁有和被擁有的關系。

這方面印度電影確實變得現實了,一個很好的例子正是《因果報應》。它在向來苛刻的豆瓣都獲得了8.6的高分。印象中好像今年的國產商業片,都沒一部摸到豆瓣8分的門檻——難怪網友們紛紛調侃此片怕又要被某某導演翻拍了。這說明觀眾還是識貨的,怕只怕貨比貨。

以下內容涉及劇透,請謹慎閱讀

一個垃圾桶引發的血案

像巔峰期的港片一樣,《因果報應》也是一個類型的大雜燴:動作、喜劇、懸疑、犯罪,都沾一點,甚至有不少評論稱之為女性主義的復仇爽片。如果單從故事來說,不妨還是稱之為“一個垃圾桶引發的血案”。

《因果報應》(Maharaja)片名直譯是馬哈拉賈,梵語里意思是“偉大的君主”,而這也是男主的名字。但在這里,片名卻有意構成了一個反諷,因為主角頂著偉大的名字,其實卻只是一個再普通不過的小人物:一個無權無勢(甚至請個假都很困難)的剃頭匠而已。而片中的大人物——比如議員、警察局長甚至黑幫老大——都嘲笑男主“名不副實”。如果讓我翻譯成中文的話,我會稱之為“馬大帥”。

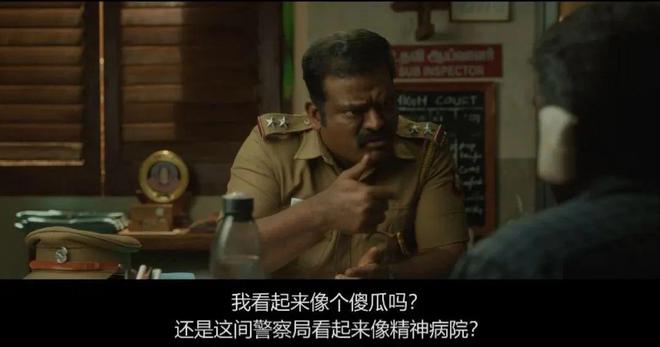

此片的確披了一層黑色喜劇的外殼,尤其是在前半段。有一天,男主去警察局報案,說自己家里失竊了,而被偷走的東西,不是別的,竟然是一只鐵皮垃圾桶。這桶還給起了一個名字叫“拉西米”,原來早年在一場車禍里,馬大帥的女兒喬迪因為被這個垃圾桶罩住而逃過一劫,從此父女倆便將此桶當成親人甚至守護神供在家里。

可不管感情怎么深,對于警察來說,這也就是一個垃圾桶。在反復確認過它不是金子做的,里面也沒有藏著什么巨款以后,便以無理取鬧為由要把馬大帥打發走。這時候馬大帥死扒住一根柱子,十幾個人硬是拉不開,最后差點把警察局給弄倒塌了。馬大帥的這個“神力”似乎是寶萊塢英雄的遺風——還是有點過火和癲狂的味道——但在這里卻并不顯得夸張可笑,反而顯得非常悲壯,因為它并非代表英雄的強大,而是底層小人物的無助——啥也沒有了,只能死死地抱著柱子。它和跪下來拉著別人的褲腳,其實大同小異。

馬大帥在片中多次展現過這種“神力”,不是美式超級英雄耍帥,而是一個走投無路、笨嘴拙舌的中年男人的最后倔強。此前在學校里,他女兒喬迪被人誣陷,差點退學。查明真相以后,馬大帥并不滿足于“這回不用退學了”,而是堅持要校長向女兒道歉。校長是個頑固的老頭,哪里肯答應,馬大帥就扒著校長的辦公室一根柱子不走,十幾個人都拉不開,差點把校長辦公室給拆了,老校長只好給喬迪道歉。

“要一個說法”——曾經我們的秋菊也是從這一個樸素的理念踏上漫漫路途。電影說到底,也是要給觀眾一個說法,而不僅僅是聲色刺激或智力謎題。如果說近來國產片口碑越發崩壞,恐怕也正是因為這樣一個樸素的要求得不到滿足,過度的機智、復雜、華麗都是白搭。

馬大帥找垃圾桶其實只是一個幌子,它其實也根本沒有被偷,就放在醫院里女兒的病床下面——原來,當晚遭到入室搶劫的并不是男主本人,而是從夏令營先一步回到家的女兒朱迪,她慘遭毆打和強奸。男主報案時編個故事,是為了女兒免受打擾,另一方面也是不相信警方,他一定見過身邊太多不了了之的強奸案,反而是找垃圾桶更能引起警方的興趣。而且,說到底,警察并不在乎案子關乎一個未成年少女還是關乎一個垃圾桶,重視程度僅僅取決于能收多少錢。

后來警察收了男主的賄賂,果然也就懶得再追問這個奇怪案件背后的前因后果,反而“很花心思”地偽造了一個高仿的垃圾桶去糊弄男主,這一系列自以為得計的操作,當然也全部都是白搭。以此為類比,觀眾看電影也是一樣,觀眾要的不是“垃圾桶”本身,而是它背后所代表的信念。

就以曾經拍出《秋菊》的張藝謀本人來舉一個反面例子好了,他后來拍的那些《英雄》《黃金甲》《滿江紅》,極盡敘事的復雜和人物的勾心斗角,可最后到底有什么站得住的信念呢?大家反過頭來一看,越花哨就越可笑。

因果報應的爽與不爽

說回《因果報應》。一個正常的法治社會里,人們應該相信警察主持公道,但此片中的印度警察本身就是黑白難辨,在最好的時候,也只能說是“盜亦有道”。不穩定的社會與不作為的警察互為因果:社會治安很差,警察無力解決所有案子,只能價高者優先,甚至連議員的面子都不給。順便一提,這議員在片中也被黑色幽默了一把,他目中無人,最后被流氓打傷脖子,低不下頭,因此沒認出同在警察局,就在他眼皮子底下的男主。

片中的印度警方雖然唯利是圖,甚至草菅人命,但偶爾也會良心發現。比如當他們查到那個強奸犯(其實就是警隊內部人員),也會允許男主用私刑將其處決——警察局長親自把刀遞到男主手里。但是我們要注意,這個強奸犯在警隊內部就是一個很邊緣的猥瑣人物,如果他是核心要人,警隊說不定又會包庇下來。總之,你絕不會想在生活里碰到這種印度警察,但在電影中卻戲劇性拉滿。也只有電影可以給予現實中所欠缺的那種正義,或者說報應。

片名《因果報應》,其實應驗在大反派身上。有意思的是,他是一個雙面人,一方面他是搶劫強奸殺人放火的強盜首腦,另一方面卻是一個寵愛妻女的好男人。這種奇怪的分裂在電影中并沒有交代緣由,但是觀眾不難推想。他遠非吃不上飯的窮人,卻偏要鋌而走險去搶劫,這正是一個剛剛開始富起來的社會里階層開始分化的結果。犯罪的原因是貪婪和嫉妒,而不是為了溫飽。

這位大反派帶著他的團伙到處作案,最后的受害者卻是自己的女兒。原來馬大帥的女兒,本是大反派的女兒。電影在敘事上玩了一把諾蘭兄弟慣用的時間剪接,達成了一種巧妙的誤導。這種處理雖然聰明,但并不只是為了顯擺聰明,它實際上把馬大帥和大反派置于一個鏡像的對位:仿佛同一個起點的兩種不同可能,提示我們邪惡的起源可以多么平庸。而受害者和加害者構成了一個莫比烏斯環,對別人種下的惡因,最終變成了應驗在自己身上的惡果。

“報應”是佛教和印度教中的重要概念。所謂“因果報應,始終不爽”——這里的“不爽”,意思類同于“不爽約”,電影以戲劇化的方式確保了這種“不爽”,而這大概也恰恰就是此片讓人最爽的地方。而在現實生活中,因果的鏈條要長得多,應驗所需的時間也長得多,人們并不是總能看到壞人遭到大快人心的下場,現實中的因果報應往往是令人不爽的。

但毋庸置疑的是,種下的惡因絕不會憑空消失,它徘徊不去,逐漸積累,總有爆發的一天。這就是本文開頭所說的,女性被強奸的問題并不只關乎女性,而關乎全社會。一個婦女兒童權益得不到保障的野蠻社會,其實遭到強奸和踐踏的并不只是弱者,而是這個社會里的所有人都成了弱者和獵物,所有人都變成了潛在的“被侮辱和被傷害”的對象。

《因果報應》以男主的探案和復仇為主體,但在全片最后,把高光時刻給了女兒喬迪。她纏著繃帶一瘸一拐地走上前,支開父親,執意一個人面對眼前被打斷了腿的大反派。她目光輕蔑,語氣平靜地對他說:

“我期待來到這里看看世界上最可恥的人,而現在我正看著他。別以為你做了一件多了不起的大事,我不會崩潰的。我會忘了這件事。如果你也有女兒的話,回頭問問她,每天會遇到幾條像你這樣骯臟的狗。我沒有來的話,你已經被我爸殺死,所以不是你饒了我一命,而是我仁慈地饒你一命。你可以活下去。”

喬迪的仁慈其實正是一種最大的殘忍,因為大反派隨后發現其實喬迪就是自己的女兒,并因此而跳樓自盡,最后一個鏡頭:他的血正好填入一旁女兒留在沙地上的腳印。

這當然是一個設計好的意象,但觀眾并不會覺得造作。這是電影奇怪的奧秘,如果某些設定出現在印度電影里或者以前的香港電影里,大家覺得可以接受,但是換成在美國電影或者大陸電影里,則顯得過火。吳宇森把慢鏡頭鴿子和歌舞片般的槍戰走位復制到美國,就讓美國觀眾感覺滑稽,而不是浪漫。這種文化濾鏡的效應是很難抹除的。

而要說《因果報應》為什么能獲得成功,肯定主要并非由于異國文化濾鏡本身。也不僅僅是由于它嫻熟地玩轉了諾蘭式的敘述拼圖——這些外在的技巧和文化符號其實都是很容易學習和模仿的。此片成功的真正原因,還是因為它相信自己所說的“因果報應”,這超越技巧,是一種信念。

它的過火癲狂之處,是因為相信生活的潛能。它直面淋漓的鮮血,是因為相信這創傷終能愈合。在給觀眾一個說法之前,創作者必須能夠說服自己。此片并不說教,其實也是相信觀眾,人同此心,心同此理,無需多言。

要靠一部商業片來改變印度社會的女性權益和法治狀況,肯定是遠遠不夠的。但是,正如片尾設計的意象:帶血的腳印不會在大地上消失,一步步走下去,前面會有路的。

上一篇:淺析中國佛教的因果報應論