電影中的歷史:從《指環(huán)王》中,看西方人對(duì)東方有多少敵意和恐懼

引言

《指環(huán)王》這部作品,毫無(wú)疑問(wèn)是現(xiàn)代奇幻作品中的經(jīng)典之作,甚至可以說(shuō)是現(xiàn)代奇幻的開山鼻祖。但是如果《指環(huán)王》僅僅只是一個(gè)正邪二元對(duì)立的幻想作品的話,那么《指環(huán)王》絕無(wú)可能取得今天的成就。

《指環(huán)王》之所以能夠成功,就是因?yàn)槠渥髡咄袪柦鹪谧约旱淖髌分腥诤狭恕赌岵埜罚敦悐W武夫》,《伊利亞特》等古典神話,以及歐洲的古代歷史脈絡(luò)。只是在最為輝煌蓬勃的時(shí)候,托爾金將原本西方人的失敗,改寫成了東方的失敗...

(指環(huán)王)

一、第一次中土戰(zhàn)爭(zhēng)

在《指環(huán)王》的影視作品中,第一次中土戰(zhàn)爭(zhēng)似乎一直都是作為故事的背景板存在。但是第一次中土戰(zhàn)爭(zhēng),卻能夠看作歐洲早期歷史的寫照。魔多與其背后的勢(shì)力可以被視為與西方斗爭(zhēng)多年的古波斯帝國(guó),在這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中人類擊敗了魔多。

(指環(huán)王)

就如同歷史上亞歷山大大帝擊敗了波斯帝國(guó),建立起了自己的馬其頓帝國(guó)。但是因?yàn)橹磷鹉Ы洳⑽幢淮輾В祟惛邔雍芏啾阆萑肓藸?zhēng)權(quán)奪利的內(nèi)斗之中,聯(lián)盟陷入了分裂,人類也形成了洛汗與剛鐸,北方王國(guó)三個(gè)王國(guó)。

而這段故事也和歐洲的古代歷史極其相似,在亞歷山大大帝去世之后,他那從希臘直抵印度的龐大帝國(guó)也迅速的分崩離析...而在亞歷山大帝國(guó)覆滅之后,以波斯人為首的東方民族,再次開始了與希臘諸邦國(guó)的長(zhǎng)期對(duì)峙。

事實(shí)上,今天西方文化中根深蒂固的“文明與野蠻”的觀念,其實(shí)就是起源于古希臘與古波斯長(zhǎng)達(dá)百年的斗爭(zhēng)。在這一過(guò)程中,古希臘人形成了早期的“蠻族概念”,這個(gè)所謂的“蠻族”自然就是來(lái)自東方的古波斯人,雖然我們今天很難判斷古波斯人與古希臘人究竟哪一個(gè)更加文明。

(希波戰(zhàn)爭(zhēng))

但是這不妨礙古希臘人認(rèn)為自己更加文明一些,也不影響古希臘人將雙方的分歧看作一種“落后”。而波斯帝國(guó)是一個(gè)多民族的大帝國(guó),多民族的波斯軍隊(duì)更是讓雙方的差距體現(xiàn)的更加直觀。

回到中土世界,魔多的大軍同樣也是多民族的,有半獸人,有昂巴海盜,有哈拉德人,各種各樣的民族構(gòu)成了他的“魔王大軍”。但是聯(lián)盟的軍隊(duì)卻略顯“單調(diào)”,精靈,矮人與人類的形象總是一成不變,這個(gè)組合也是“經(jīng)典搭配”。

這是因?yàn)楣畔ED時(shí)期,古希臘諸城邦在文化和宗教上相對(duì)單一,所以在外觀上是看不出太大的差別的。也可以說(shuō)是因?yàn)椴ㄋ沟蹏?guó)對(duì)古希臘的長(zhǎng)期威脅,最終促使古希臘諸城邦成為了一個(gè)整體。不過(guò)無(wú)論是希波戰(zhàn)爭(zhēng)還是馬其頓東征,古希臘人確實(shí)每一次都戰(zhàn)勝了波斯。

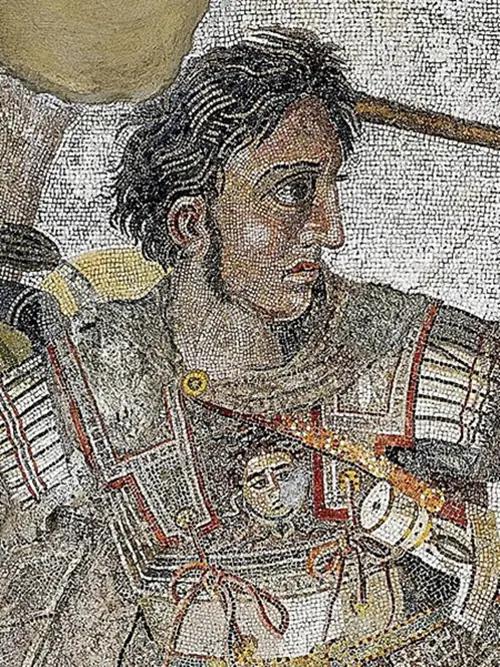

(亞歷山大大帝)

只不過(guò)必須要強(qiáng)調(diào)的是,馬其頓的地理擴(kuò)張極限,其實(shí)就是波斯官僚系統(tǒng)的控制區(qū)域。只要有波斯官僚存在,那么馬其頓就能夠擴(kuò)張到這個(gè)地方,并且建立起相對(duì)穩(wěn)固的統(tǒng)治,但是一旦超出這個(gè)范圍,比如說(shuō)到達(dá)印度,后勤的問(wèn)題就立刻暴露了。

所以說(shuō),古希臘人與古波斯人,還真未見到究竟誰(shuí)才是“蠻族”。

二、幕間

讓我們回到中土世界,在第一次大戰(zhàn)和第二次大戰(zhàn)之間,剛鐸等人類王國(guó)的安全形勢(shì)其實(shí)也并不穩(wěn)固。在中土世界的“文明邊疆”,存在著兩大蠻族勢(shì)力,分別是哈拉德人和戰(zhàn)車民族。在《指環(huán)王》的電影中,我們能夠看到魔多的軍隊(duì)中存在著一些騎著戰(zhàn)象的騎兵。

(哈拉德人)

這些戰(zhàn)象騎兵和洛汗的騎兵進(jìn)行對(duì)沖,戰(zhàn)斗力明顯非常的彪悍。這些象騎兵來(lái)自中洲的南部地區(qū),該地區(qū)位于剛鐸以南,其名為哈拉德人。從外貌上來(lái)看,哈拉德人黑發(fā)黑眸,非常類似于波斯人和阿拉伯人的形象。

只不過(guò)從“功能性”上來(lái)說(shuō),他們應(yīng)該更加趨近于阿拉伯人。畢竟在歷史上,阿拉伯人和歐洲長(zhǎng)期對(duì)立,雙方之間的沖突更是持續(xù)不斷。歷史上的數(shù)次十字軍東征,似乎都在說(shuō)明歐洲人在這場(chǎng)沖突中占據(jù)一定的主動(dòng)權(quán)。

總得來(lái)說(shuō),阿拉伯人的存在雖然很麻煩,但是卻并沒有威脅到歐洲人的核心利益。在中土世界同樣也是這樣的,哈拉德人與剛鐸之間的關(guān)系算是某種被征服者和征服者的關(guān)系。哈拉德人還曾經(jīng)受到過(guò)努門諾爾人的啟蒙,這似乎也隱喻著伊斯蘭教脫胎于基督教。

(哈拉德人城市)

從形象上來(lái)說(shuō),哈拉德人的形象的確和歷史上的阿拉伯騎兵非常的類似,只不過(guò)他們不騎駱駝,還有象騎兵,或許是在阿拉伯形象的基礎(chǔ)之上,雜揉了一些南亞元素。不過(guò)相比于哈拉德人的“不確定性”,戰(zhàn)車民族的指向性就非常的明確了——日本人。

在《指環(huán)王》中,戰(zhàn)車民族還有另一個(gè)稱謂,“東夷”,這個(gè)稱謂的指向性就極其明顯了,因?yàn)樵诂F(xiàn)實(shí)世界中這個(gè)稱謂就是專指日本人的。“東夷”起源于中土世界的“東來(lái)者”,這個(gè)群體起源于世界的東方,因?yàn)槟埶沟膲浩葘?dǎo)致一部分人開始西遷。

在早期人類和魔茍斯的戰(zhàn)爭(zhēng)中,“東來(lái)者”選擇在關(guān)鍵時(shí)刻投靠了魔茍斯,最終導(dǎo)致“淚雨之戰(zhàn)”的發(fā)生。“東來(lái)者”的背叛導(dǎo)致了人類和精靈的疏遠(yuǎn),“東來(lái)者”在憤怒之戰(zhàn)中繼續(xù)投靠魔茍斯,最終被徹底擊敗,“東來(lái)者”的王國(guó)也被覆滅。

(東來(lái)者)

大批“東來(lái)者”逃回了東方,少數(shù)留了下來(lái),成為了“東夷”的祖先。很多人試圖在《指環(huán)王》中尋找隱喻中國(guó)的勢(shì)力,其實(shí)《指環(huán)王》這個(gè)故事本質(zhì)上是一個(gè)歐洲和西亞的故事,遠(yuǎn)東的戲份少之又少,如果說(shuō)有的話,那么“東來(lái)者”或許就是對(duì)中國(guó)的隱喻了。

在托爾金的那個(gè)年代,中國(guó)積貧積弱,在鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)之后,中國(guó)更是逐漸被西方“妖魔化”。“憤怒之戰(zhàn)”,或許就是托爾金為中國(guó)預(yù)定的壞結(jié)局了。但是在同一個(gè)年代,脫胎于中國(guó)文化圈的日本似乎成為了一顆冉冉升起的新星。

“東夷”與“東來(lái)者”不同,他們是完全被黑暗腐化了內(nèi)心的民族,根本無(wú)可救藥,這種設(shè)定非常類似于同時(shí)期西方對(duì)日本的看法。“東夷”在形象上,就是非常經(jīng)典的日本武士形象,根本無(wú)需多言。

(“東夷”)

在中土世界的歷史上,“東夷”和剛鐸的首戰(zhàn),平原之戰(zhàn)就以剛鐸的慘敗而告終,好似日俄戰(zhàn)爭(zhēng)中白人的慘敗。在“魔欄農(nóng)之禍”中,“東夷”一戰(zhàn)擊殺了剛鐸的國(guó)王,剛鐸門洞打開,“東夷”似乎頃刻間便能覆滅剛鐸王國(guó)。

潰敗的剛鐸大軍,便猶如菲律賓港口中逃竄的美軍,馬來(lái)亞叢林中奔逃的英軍。只不過(guò)在關(guān)鍵時(shí)刻,埃雅尼爾力挽狂瀾,在“營(yíng)地之戰(zhàn)”中擊敗了“東夷”主力。此戰(zhàn)之后,中土世界的戰(zhàn)車民族被完全覆滅,再也不復(fù)存在,現(xiàn)實(shí)中的日本比中土世界要強(qiáng)一點(diǎn),但是確實(shí)也沒好到哪里去...

三、第二次中土戰(zhàn)爭(zhēng)

如果在“魔欄農(nóng)之禍”中,“東夷”能夠一鼓作氣覆滅剛鐸,那么之后《指環(huán)王》的一系列故事也就根本不會(huì)發(fā)生了。但是這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng),卻是小說(shuō)中的高潮。這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中敵軍的主力是“半獸人”,這個(gè)物種相比起戰(zhàn)車民族和哈拉德人都要更加野蠻,更加可怖。

(半獸人)

如果說(shuō)戰(zhàn)車民族還算是人類的話,那么“半獸人”就是畜生,或者說(shuō)從設(shè)定上來(lái)說(shuō)他們本來(lái)就不是人。“他們極為丑陋,他們是地獄中的惡鬼,他們披著獸皮,細(xì)小的眼睛中永遠(yuǎn)布滿血絲,他們的牙齒上總是帶著鮮血和腐肉,散發(fā)著令人恐懼的野蠻氣息。他們無(wú)所畏懼,他們不知痛苦,他們鐘愛掠奪,屠殺,縱火。”

如果你認(rèn)為這是托爾金對(duì)于半獸人的描寫,那你就錯(cuò)了,這是羅馬史學(xué)家阿密阿納斯對(duì)匈奴人的描寫,這是隱藏在西方人內(nèi)心深處,對(duì)于“上帝之鞭”的畏懼。而托爾金在自己的作品中,喚起了西方讀者對(duì)匈奴人這種刻在骨子里的畏懼。

可以這么說(shuō),《指環(huán)王》中的“圣盔谷之戰(zhàn)”,其實(shí)就是羅馬之戰(zhàn)的一次奇幻版本的復(fù)刻。在托爾金的著作中,歷史與故事從未在此刻如此雷同。在阿提拉進(jìn)攻羅馬城的時(shí)候,西羅馬帝國(guó)請(qǐng)求西哥特王國(guó)支援作戰(zhàn),西哥特國(guó)王親自帶領(lǐng)西哥特的騎兵部隊(duì)前來(lái)支援。

(半獸人)

就如同在圣盔谷之戰(zhàn)時(shí),洛汗的國(guó)王親自帶領(lǐng)洛汗引以為傲的騎兵支援剛鐸一般。在這一戰(zhàn)中,羅馬與西哥特的聯(lián)軍擊敗了阿提拉,但是西哥特國(guó)王也葬身在了羅馬城下,就像是戰(zhàn)死的洛汗國(guó)王那般。而魔多的突然死亡,也好似阿提拉突然遇刺,匈奴大軍分崩離析。

但是《指環(huán)王》的故事到此便接近尾聲,托爾金給了西方一個(gè)還算是完美的結(jié)局。然而在真實(shí)的歷史上,阿提拉并未死在羅馬城下,而是接受了教皇的調(diào)停,帶著無(wú)數(shù)羅馬的金銀財(cái)寶洋洋得意的退走了...

參考資料:

趙艷哲.東西兩大古文明的碰撞——希波戰(zhàn)爭(zhēng)[J].蘭臺(tái)世界,2014,(S1):153-154.

姚天華.希波戰(zhàn)爭(zhēng)與希臘人蠻族觀念的強(qiáng)化[D].遼寧師范大學(xué),2022.