劉慈欣作品再掀熱潮:全頻帶阻塞干擾與帶上她的眼睛國產科幻電影新動態

3月16日,根據美媒《綜藝》(Variety)獨家報道,管虎正在籌備影版《全頻帶阻塞干擾》;3月22日,陳思誠監制,戴墨執導的電影《帶上她的眼睛》,也官宣于海南舉行啟動儀式。

前后短短一周時間,兩部劉慈欣作品改編電影爆出新消息,國產科幻電影的聲勢,似乎又再次喧鬧起來。

“小破球”后國產科幻片并未一路順風

其實一直關注行業動態就不難知道:《全頻帶阻塞干擾》和《帶上她的眼睛》并不是僅有的待映國產大制作科幻電影。但它們能否帶起中國科幻電影的新一輪繁盛,卻仍是未知數。

2019年春節檔,《流浪地球》和《瘋狂的外星人》兩部劉慈欣作品改編電影雙發,尤其是前者以硬核科幻題材和高工業制作水準逆襲爆紅,一舉斬獲46.87億票房,填補了國產大制作硬科幻電影的空白,成為新時期國產科幻電影的里程碑。

而2019年,也由此被新華社定性為“中國科幻電影元年”:社會和觀眾期待著在《流浪地球》成功證明國產科幻電影具備強大市場潛力后,中國電影人能夠創作出更多優秀同類型作品,一舉征服“科幻大片”這座電影工業的高峰,在軟實力層面,跟上國家科技和工業發展“星辰大海”的步伐。

然而隨后幾年,中國科幻電影的發展并不如預想中那么順風順水。

首先是,2019年暑期檔《上海堡壘》暴死,被調侃為“火速關上了《流浪地球》打開的中國科幻片之門”,給“國產科幻片”的熱概念潑了一大盆冷水,也讓人意識到“科幻電影元年”的說法還過于急功近利。

隨后幾年,值得一提的國產院線科幻片屈指可數,成績也是有勝有敗。

2022年暑期檔,由張吃魚執導,沈騰、馬麗主演的太空科幻喜劇《獨行月球》斬獲31.03億票房,影片工業制作水準強大,但“喜劇”的屬性明顯蓋過“科幻”;幾乎同期,古天樂、劉青云主演的機甲動作片《明日戰記》全球票房破億美元,但由于主要是香港電影工業體系的產物,也很難被視為內地科幻電影的成就。

2023年4月,偽紀錄科幻片《宇宙探索編輯部》另辟蹊徑,以幽默感和浪漫情懷博得較大聲量,最終票房6723萬,但本質上還屬于低成本文藝片范疇,和“電影工業”扯不上關系;2024年暑期檔,李陽執導的《從21世紀安全撤離》上映。影片集青春夢核、后現代拼貼、媒介融合、網絡抽象梗于一身,創造力十足,但對一般觀眾并不友好,未能出圈。

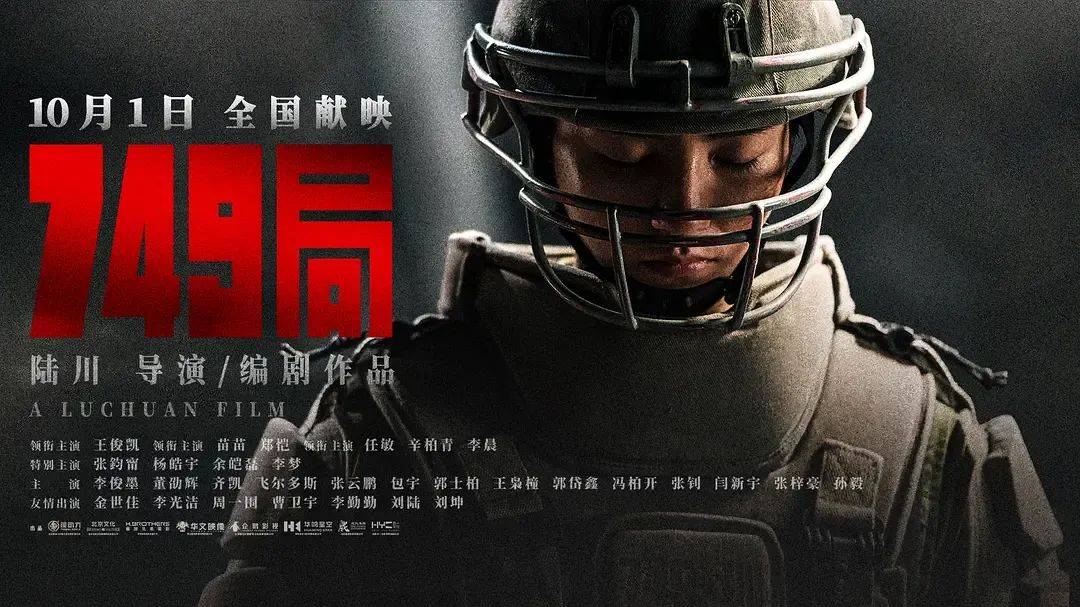

如果說以上列舉的幾部作品還都是品質或科幻屬性值得討論、本身絕對不差的范疇,那2024年國慶檔怪獸科幻動作電影《749局》的災難,則堪稱國產科幻大片的又一次“《上海堡壘》風波”,給“國產科幻片”的形象造成了很大損害。

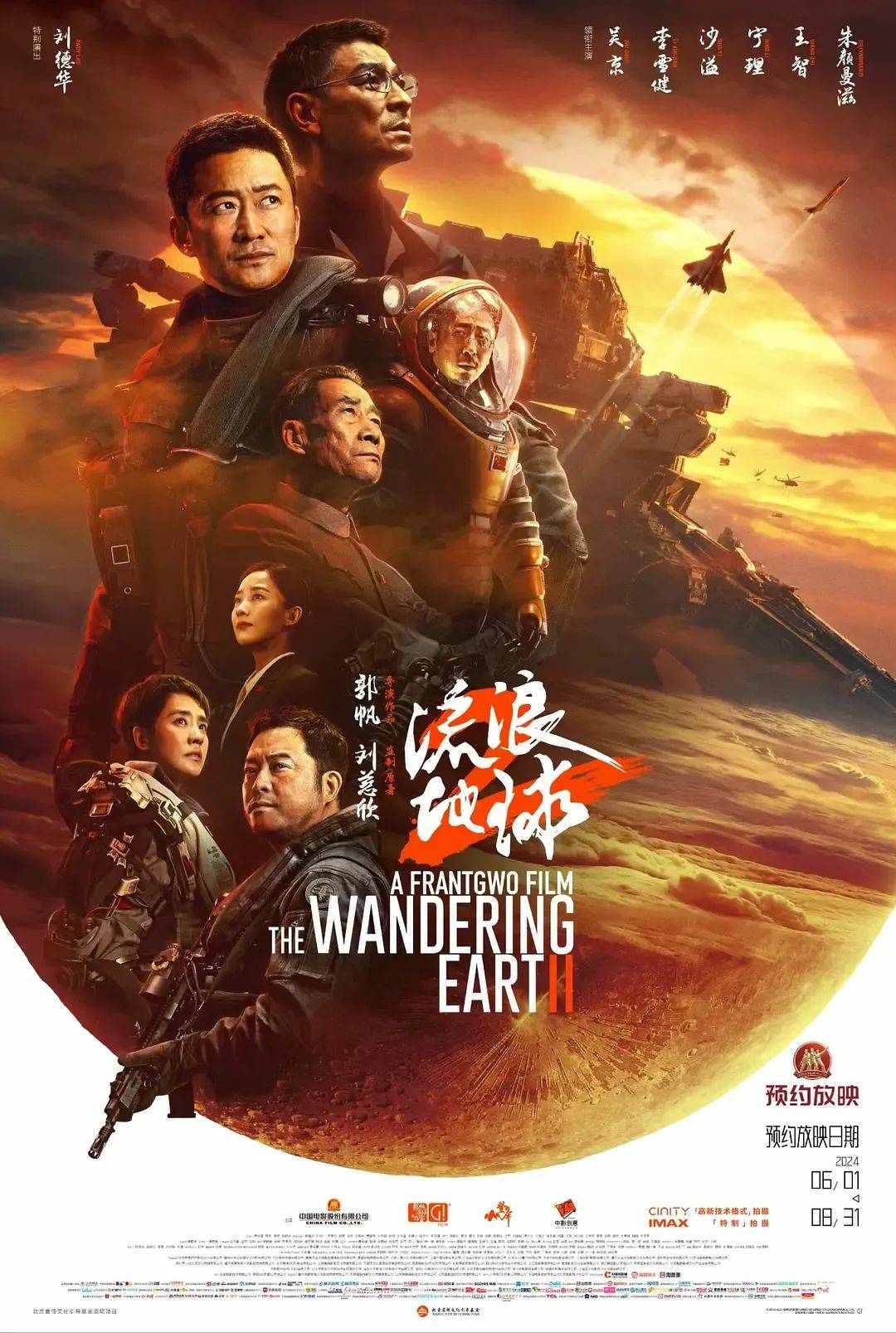

說來說去,在《流浪地球》之后六年間,唯一達到(甚至超越了)影迷暢想中國產硬核科幻大片水準、也取得了極大社會效應的作品,還是只有2023年春節檔上映的《流浪地球2》。

就如同當年學者嚴鋒對劉慈欣“單槍匹馬把中國科幻帶到世界級水準”的評價,這幾年影迷的感覺是:《流浪地球2》孤立地達到了世界級水準,但國產科幻電影的整體水平仍舊不算高。

再退一步,或許作品水平高低可以討論,但產能遠遠不足,不能大規模推出作品形成集聚效應、養成市場觀影習慣,卻是國產科幻電影不爭的最大痛點。其實不止是科幻,也包括所有投資巨大、制作流程復雜、管線繁多的廣義幻想大片,中國都無法量產,這是國產電影工業“內力不足”的表現。

其實,對比全球唯一有能力量產泛幻想大片的好萊塢,目前中國電影界拍科幻片的最直接短板,不是缺乏“全球市場”帶來的抗風險能力,不是圖形特效技術的差距,也不是社會層面較淺的科幻文化積淀,而是缺少有經驗、有項目管理能力、又真熱愛科學和科幻的領軍電影人。

這也能夠解釋為什么《流浪地球》后六年間,國產科幻大片為何沒能井噴:一方面,能駕馭科幻大片的導演并沒有那么多,而“一個郭帆不能拆成三個使”;另一方面,也并不是所有資本都相信非郭帆執導科幻片的商業前景,在影市整體收縮的大環境下,耗資較大的科幻商業電影在立項階段被開綠燈的可能性也相對較小。

不過,隨著一些和郭帆同輩的國產電影工業中堅挑戰科幻,一些執掌過工業化大制作的中生代導演甚至老導演轉戰科幻,未來幾年的情況,或許會有明顯改觀。

不限于電影,諸多重量級科幻影視已在路上

除了已經定檔2027年大年初一的《流浪地球3(上)》之外,還有幾部大制作科幻電影,以及某些重磅科幻劇集,已經在路上。

由于假想地緣政治現實的刺激題材,在眾多已被買下影視改編權的劉慈欣小說中,《全頻帶阻塞干擾》的影視化極受關注,長期以來流言眾多,如今終于確定花落管虎。

同樣改編自劉慈欣小說,但不同于《全頻帶阻塞干擾》的“鋼鐵洪流”,而具備濃厚浪漫氣息的《帶上她的眼睛》,則是由意大利名導朱塞佩·托納多雷(《天堂電影院》《海上鋼琴師》)完成一版編劇后,由陳思誠和戴墨兄弟接手。

在劉慈欣作品改編之外,2024年4月,路陽(《繡春刀》《刺殺小說家》)官宣將執導由天瑞說符同名小說改編的青春科幻電影《我們生活在南京》。考慮到原著的硬核屬性和宏大末世背景,影片的制作規格絕不會低。

管虎、陳思誠、路陽和郭帆一樣,有2013到2016年間被電影局委派至好萊塢學習的經歷,這并非巧合——開過眼界,有心攀登電影工業高峰,也曾執掌過其他類型工業巨制(《八佰》《東極島》《唐人街探案》《解密》《刺殺小說家》),他們三位和郭帆在年齡上算是同輩的導演,算是目前國內和科幻大片相當適配的人選。

2024年6月,光線官宣由張藝謀執導電影版《三體》,在當時引起一些爭議,但在游族出品的那部未能上映的影版《三體》之后,國師將成為第一位將“中國第一科幻IP”搬上大銀幕的導演,足夠有新聞效應。

但畢竟老導演駕馭科幻題材尚屬首次,是能給出驚喜還是不幸淪為山寨笑柄,還需要成片證明。

其他已有聲響的作品,還包括陸川新片《少女與機甲》,曾在2021年壞猴子影業計劃書里驚鴻一瞥的《贍養上帝》(韓杰執導)和《瘋狂的外星人2》(寧浩執導),以及立項已久雖不知誰來導演,但一定會上銀幕的《超新星紀元》……

除了這些尚在籌備中的項目,目前也已經有多部制作規格不一的科幻片殺青待映。其中,由韓延(《動物世界》《送你一朵小紅花》)執導,王鶴棣和宋茜主演的快閃科幻片《星河入夢》,已定檔今年7月5日。

此外,“壞猴子72變計劃”出品,趙大地執導,范丞丞和賈冰主演的火星登陸題材喜劇《火星計劃》將于2025年公映;而由青年導演章笛沙執導,黃渤、吳磊、高葉主演,被阿里影業打上“華語巨制”標簽的太空科幻片《群星閃耀時》,也已于2024年末殺青。

其余消息更少但已確定殺青的科幻電影,包括張猛(《耳朵大有福》《鋼的琴》)執導、朱亞文和小沈陽主演的科幻喜劇《火星別動隊》,由前影評人張小北執導、已經積壓多年的硬科幻片《拓星者》等。

至于其他消息和進度不明的作品,在這里就不一一列舉了。

順帶一提,如果把視野放寬到科幻劇集方面,有改編自劉慈欣名作的《夢之海》(田里執導,黃景瑜主演)和《球狀閃電》(戴墨執導,童瑤、王安宇主演)只待定檔;由劇版《三體》原班人馬打造的《三體:大史》和《三體2》雖未開拍,但項目是板上釘釘;同時,劇版《我們生活在南京》(許宏宇執導)也已接近開機。

需要注意的是,以上列舉的影劇,即使或硬或軟,大部分均把“科幻”當作第一類型,如果要列舉其他以科幻為次要類型的中小體量作品(如以穿越、換身、仿生人為設定的愛情或犯罪類型),以及奇幻/科幻類型劃分并不一目了然的泛幻想作品,那就更不勝枚舉了。

劉慈欣依賴癥依然存在

當然,不用諱言,目前國產科幻影視的另一大特點,是劉慈欣小說改編獨占八斗:能夠得到較高資源規格的作品中,劉慈欣的作品仍占絕對多數,如果沒有劉慈欣品牌效應的保障,還是很難開大制作。

在2023年金雞創投的科幻單元中,已拍出《風平浪靜》等院線商業片的中生代導演李霄峰交出了改編自韓松小說《冷戰與信使》的《星際信使》電影企劃,預計制作成本較高。當時,眾多項目評委或委婉或直接地表達了對該企劃的疑慮,原因還是在于成本高、IP無群眾基礎。

在科幻迷的小圈子內,多次獲得銀河獎的韓松被尊為“中國科幻四天王”之一,絕非無名之輩。但對于更廣大的非科幻讀者和電影觀眾而言,韓松顯然還不像劉慈欣那樣有名。

韓松本人曾提出過“中國科幻產業約等于劉慈欣產業”的說法,這種現象如今仍然存在,還是說明中國科幻產業仍處于不成熟的青春期。從這個意義上講,《我們生活在南京》《群星閃耀時》這樣或改編自非劉慈欣作品,或是編劇原創的電影項目,有著中國科幻影視改編擺脫“劉慈欣依賴”的重要意義。

不過目前對于中國科幻影視改編的“劉慈欣依賴”,也不必有太多焦慮。雁群要靠頭雁帶,劉慈欣的影響力紅利和作品的品質底子擺在這里,先把《三體》《球狀閃電》《全頻帶阻塞干擾》這些中國科幻的旗艦級IP拍好,才有基礎做大科幻市場的蛋糕,不斷豐富行業生態,這也是中國科幻影視發展比較具有可操作性的道路。

不僅是電影和“硬科幻”,科幻應在多媒介多題材百花齊放

一個直擊靈魂的問題是,我們為什么如此期盼國產科幻電影的大爆發?

國人對科幻片的執念,希望看到好電影是第一層,期盼國產電影工業發展是第二層,但往更深層次挖掘,是因為“科幻片代表電影工業頂峰”的固有認知深入人心,許多觀眾認可“科幻片發展和國力掛鉤”的推論,科幻片的繁榮,就是中國實力進步的縮影。

所以,像兩部《流浪地球》這樣精神內核嚴肅,格局穿越星系和寰宇,體現工業實力和中國人價值觀的巨制,其意義已經不止于電影本身的價值,許多中國觀眾會為之興奮的,也正是這樣的科幻電影。

不過,科學幻想的形態本應是百花齊放的,《流浪地球》系列代表的大片路線當然至關重要,也代表著中國科幻影視乃至整個影視工業的山巔,但從科幻迷到普通觀眾,卻都不應因此陷入唯“硬核嚴肅”、唯“星辰大海”、唯“大制作真人電影”才是“真科幻”的狹隘迷思。

如果認可《獨行月球》是成功的商業喜劇之外,也是制作水平優良的科幻大片,如果正視《從21世紀安全撤離》等作品的“科幻”屬性,如果將《開端》《天才基本法》這樣的軟科幻作品、《熊出沒大電影》《雄兵連》《靈籠》為代表的科幻動畫都納入考慮,中國科幻影視過去幾年間的發展,就并不像有些觀點認為的那樣,除了郭帆和“小破球”一無是處。

而從《獨行月球》《熊出沒》系列等票房成功的案例也可看到,有時將科幻類型與市場已經廣泛認可的安全類型(喜劇/兒童動畫)相結合,反而能獲得更廣泛的群眾基礎。

國產科幻影視的發展,不應被貼上完全“排他”的標簽;除了硬科幻大片,也應包容靈活自由的“科幻+”構成概念,不拘于一定的形式和刻板印象,只向更大的想象力、更百花齊放的作品形態敞開。

以上粗略列出的國產科幻項目,可以說明中國科幻影視正走在“未來可期”的發展路上。

當然,以目前待映科幻作品的積累,距離郭帆暢想中“一年十部八部科幻片”的類型生態還有不小距離。但先把數量堆起來很關鍵,如果能大浪淘沙,逐漸形成制作有級差,高低規格和軟硬科幻兼有,且各位置都有佳作涌現的情景,建成國產科幻影視的良性生態,相信就不會太遠。