小小的我領(lǐng)跑跨年檔,易烊千璽顛覆形象主演腦癱患者青春家庭電影

2024年進(jìn)入最后的倒計時,沒想到國產(chǎn)片還能交出重磅一炸。

由游曉穎(《相愛相親》《我的姐姐》)編劇,楊荔鈉(《春潮》《媽媽!》)執(zhí)導(dǎo),易烊千璽領(lǐng)銜主演,以腦癱患者為主角的青春家庭電影《小小的我》,自12月27日(上周五)提檔公映以來,已在上周末刷爆了社交媒體和很多人的朋友圈。

截至今日,影片上映第五天,累計票房(含預(yù)售)已突破3億,領(lǐng)跑跨年檔。

這樣一部投資體量有限、也缺乏強(qiáng)烈類型刺激的現(xiàn)實題材文藝“小片”,僅靠“流量偶像”易烊千璽顛覆形象扮演腦癱患者的賣力出演作為市場底牌,卻在上映首日強(qiáng)勢奪得票房日冠,次日面臨懸疑商業(yè)大片《誤殺3》的正面對打時,以更少排片占比斬獲更多票房,目前貓?zhí)噪p平臺動態(tài)預(yù)測票房都在7億上下。

能取得如此亮眼的票房成績,絕非單憑流量明星的人氣就能解釋。良好的大眾評價(貓眼和淘票票評分分別高達(dá)9.6和9.7,在近期熱映的新片中排第一)說明,《小小的我》,一定是做對了某些很重要的事情,真正打動了觀眾,成為年末的贏家。

《小小的我》的目光,對準(zhǔn)了過往在國產(chǎn)銀幕上鮮少觸及的腦癱患者。

在現(xiàn)實生活中,人們許多時候望文生義,對“腦癱”患者有著“智力障礙”的錯誤印象。而這部現(xiàn)實主義電影,則通過20歲的腦癱男孩劉春和(易烊千璽 飾),向觀眾展現(xiàn)了一個除了身體扭曲之外,完全“普通”且“正常”的年輕人。

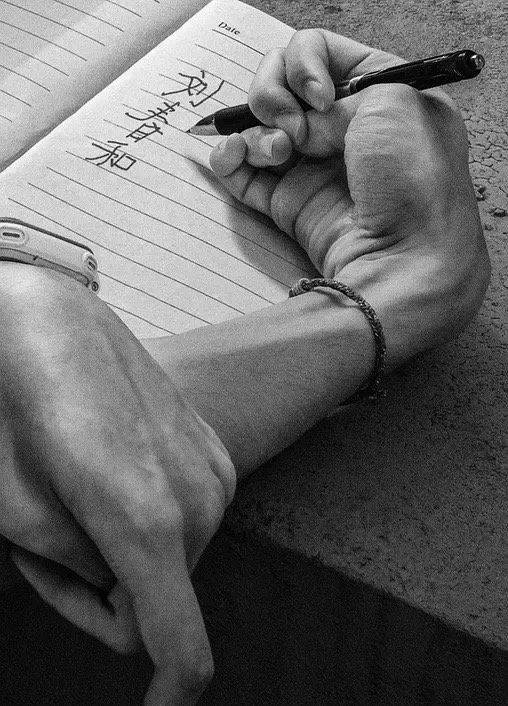

他肢體扭曲但智力健全,成績優(yōu)異且詩性昂揚;他有渴望被看作正常人的自尊自強(qiáng),也有因困于身體枷鎖的自卑自輕;他有屬于純情少男的七情六欲,有因不幸命運而對父母產(chǎn)生的矛盾情感……

《小小的我》并非一部有意販賣or渲染弱勢群體苦難,或試圖通過異于常人的奇觀式描繪,滿足人們對于“劇情期待”的電影。

它展現(xiàn)的,是主角劉春和在高考過后的“悠長假期”里,日常生活中發(fā)生的大事小情、以及其周遭社會和家庭環(huán)境里遇見的百面千相。其生活流、漫游式的樸實手法,時而沉郁滯重、時而輕快超脫的節(jié)奏,很大程度上避免了陷入一味賣慘的狗血陷阱,將生活本身的細(xì)膩質(zhì)感賦予電影,和風(fēng)細(xì)雨,潤物無聲。

或許觀眾一開始還會對易烊千璽演繹下劉春和的形象感到別扭、獵奇,但隨著貼合現(xiàn)實邏輯的故事推進(jìn)和精確的情緒鋪陳,觀眾越來越能進(jìn)入、認(rèn)同主角苦澀微妙但又高傲堅強(qiáng)的精神世界。到了最后,你不會覺得他是“易烊千璽”或“怪人”,而是真實存在的、生活在成都市井的20歲腦癱青年劉春和。

特殊題材與生活流敘事交織,《小小的我》既是一部聚焦腦癱患者的特型電影,也是一部展現(xiàn)主角苦樂“少年心事”、輾轉(zhuǎn)糾纏中式親子關(guān)系的青春家庭電影。

影片中能夠打動人心的,也不止是對邊緣殘疾群體的呈現(xiàn)和關(guān)懷,還有劉春和屬于男孩、屬于青少年、屬于“兒子”等多種身份的更普世情感主題。多聲部的合唱,復(fù)調(diào)的旋律,共同構(gòu)成了這樣一部《小小的我》。

首先,作為“殘疾人電影”,《小小的我》巨細(xì)無遺地描繪了劉春和受限于生理疾患,在出行、求職、求學(xué)、建立親密關(guān)系等方面遇到的障礙。他的經(jīng)歷,無疑也代表了社會中大多數(shù)殘障人士可能面臨的尷尬處境。

片中劉春和遭遇的那些不快,固然展現(xiàn)了對殘疾人配套基礎(chǔ)設(shè)施和公共關(guān)懷的不足,但培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對他求職渴望的婉拒,公交車司機(jī)對他“殘疾為何還要坐公交車”的抱怨,咖啡店長“我只想招一個正常人”等言行,才更能激起觀眾對劉春和的揪心共情:對殘疾人傷害最大的,其實是“正常人”們或同情憐憫、或恐懼厭惡,卻唯獨不能平視的目光。

面對這時冷時熱的世態(tài),劉春和那既自卑自輕但又自尊自強(qiáng)的矛盾內(nèi)心,和外界反復(fù)拉鋸、博弈。有時是低姿態(tài)的沉默、笑對,有時面對自尊受挫的時刻,也會變“軸”變硬,展現(xiàn)出執(zhí)意要自我證明的、富有對抗性的孤高:堅持不懈地練鼓,反復(fù)在咖啡店中走動、報菜名以證明自己擁有勝任服務(wù)員工作的能力,當(dāng)面“拷打”公交公司的“形式主義憐憫”……

在為自己贏回認(rèn)可、同時也引得觀眾和外婆一樣為他心酸又欣慰的同時,劉春和展現(xiàn)出了殘疾人的精神尊嚴(yán)、“苔花也學(xué)牡丹開”的偉大生命激情,讓《小小的我》成為了一部不止是關(guān)于“我”,同樣也是禮贊所有弱勢群體自強(qiáng)精神的電影。

不過,當(dāng)影片轉(zhuǎn)向劉春和“思春少男”一面的愛情線刻畫時,這位“20歲正常男性”的情感世界被揪心撕開,更沉重的觀影體驗隨之襲來。

而輿論場上也產(chǎn)生了關(guān)于影片“男性意淫”方面的爭議,乃至對劉春和與雅雅(周雨彤 飾)兩名角色的“人格審判”。

影片中,劉春和被外婆拉入老年表演團(tuán)的公園排練,偶遇活潑外向的女孩雅雅,對她一見鐘情,產(chǎn)生的不只有性悸動,還有對兩人未來可能性雖自知渺茫、但仍浪漫熱切的憧憬。從初見時不可抗拒的萌動開始,春和經(jīng)歷了相思—春夢—鼓起勇氣試探—最終被拒絕夢碎的幻滅過程,刻骨錐心,悲傷不可斷絕。

敢于直面追尋、描寫年輕人對于“性”與“愛”的真實探索和掙扎,而非國產(chǎn)電影中常見的刻意避諱or塑料發(fā)糖,《小小的我》在對角色內(nèi)心情感立體豐滿的刻畫上,是非常到位的。

困于骨架皮囊的牢籠,幻想明媚濕潤的情欲,這樣靈與肉的反差,不僅是《小小的我》作為青春電影、殘酷電影的要義所在,同時也充實了影片作為殘疾人主角電影的現(xiàn)實表達(dá)。

大膽表現(xiàn)情欲和性幻想的殘疾女詩人余秀華能夠被公眾認(rèn)為兼具悲劇之美和解放精神,同樣,大膽表現(xiàn)劉春和正常情欲需求和“小男生性幻想”,也是角色能獲得豐滿血肉的重要構(gòu)成,不應(yīng)被避諱,厭棄,乃至遭遇性別政治大棒“獵巫”。

最后,《小小的我》在能掀起的共鳴范圍上遠(yuǎn)超“殘疾人”和“少年情欲”主題電影,還有影片作為“中式親子電影”的內(nèi)核。

面對不可逆轉(zhuǎn)的先天命運之不幸,兒子對母親“生出我這樣的怪胎到底是誰的責(zé)任”的忿忿,父母對兒子“沒有你我們可能會更幸福”的怨懟,絕對不止于像影片中這樣子女殘疾的家庭,而是滲透在太多父母子女“恩仇相溶”的糾結(jié)關(guān)系之中。

代際間的隔膜、心結(jié),以及孩子渴望逃離、自立的動力,恐怕都是講述中國式的親子故事時,留下的永遠(yuǎn)不會褪味的“眼淚之鹽”。

在《小小的我》結(jié)尾,影片的母子主題雖然大致導(dǎo)向陽光和解,但劉春和與母親的隔膜心結(jié),以及他在二胎妹妹出世后產(chǎn)生的被嫌棄感,其實并未也無法完全解開,留下的隱痛,也只能在“天高任鳥飛”的自由中去稀釋、化解。

人性的自私,與對血緣至親的愛,就是這么真實又矛盾地存在著。

不過,影片中劉春和與開明的外婆(林曉杰 飾)間如沐春風(fēng)的隔代親情,作為唯一能貫穿始終的積極因素,貢獻(xiàn)了太多令人溫暖感動的瞬間,中和了影片過于苦澀的氣息,給觀眾以超脫的溫情——林曉杰對地道四川外婆形象演繹帶來的生動感染力,恐怕任何看過本片的觀眾,都難以忘記。

渴望被社會平視的殘疾人,帶著恨意和不甘的兒子,擁有正常愛欲的二十歲男青年,是劉春和的“三位一體”。《小小的我》將這些多面刻畫捏合成型,就有了這個以自身軀體和處境之微小,折射天地之大的角色。

而這種“塑型”的過程從劇本到成片,能給觀眾帶來多大的震撼力?顯然還取決于主演易烊千璽的外在努力和內(nèi)在激情。

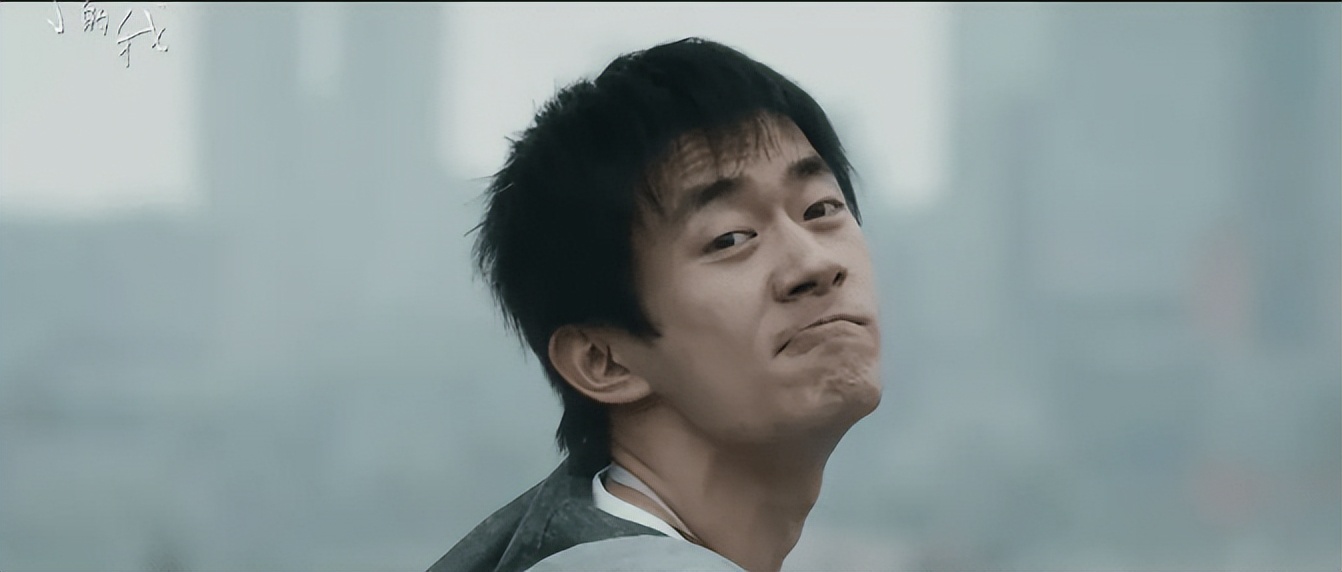

易烊千璽在《小小的我》中的特型表演到底有多么出色?如果說11月在東京電影節(jié)首映時收獲的贊揚,還有粉絲引領(lǐng)輿論的嫌疑,那公映之后非粉絲觀眾們給出的由衷嘆服,已經(jīng)給出了可信的答案。

甚至是在向來不待見流量明星的男性論壇虎撲之中,易烊千璽的表演都擊破偏見,得到了廣泛肯定。

四年前,易烊千璽曾在《送你一朵小紅花》中扮演絕癥患者,彼時他的演繹雖展現(xiàn)出了同樣真實的少男性情,但還是以“擺腔調(diào)”“扮酷裝拽”居多。然而這次在《小小的我》中,劉春和是一個和正常人相差甚遠(yuǎn)的特型角色,難度和陌生性,與他以往演過的任何角色都不可同日而語。

放眼古今中外影史,此類以正常人(尤其是明星)飾演殘疾人的選角,往往是強(qiáng)調(diào)模仿層面的形神兼?zhèn)洌挥袕?qiáng)大的方法派演員才能擔(dān)此重任。更別提《小小的我》對準(zhǔn)的腦癱病患,其面容神情、身體姿態(tài)、語言表達(dá)和正常人的差異,在殘障人士中也屬于巨大。

這種表演太具有挑戰(zhàn)性,一旦浮于表面,自然貽笑大方;需要真正神形兼?zhèn)洹摹吧怼保ú“Y化的言行舉止和身體細(xì)節(jié))到“心”(模擬角色的疏離、邊緣心態(tài),伴隨著身體殘疾而不能得的巨大靈魂苦痛),才能爆發(fā)出巨大的角色能量——易烊千璽做到了。

《小小的我》從第一支預(yù)告片釋出開始,就有意“賣關(guān)子”隱藏易烊千璽模仿腦癱病人的扭曲肢體和面容。而正片的易烊千璽,承擔(dān)住了這種“饑餓營銷”的分量:從第一個腳步畸形、著力上樓梯的特寫起,在全片的絕大多數(shù)鏡頭中,易烊千璽對腦癱患者獨特肢體動作、神態(tài)、語言特點的精準(zhǔn)控制,都幾乎可以以假亂真,人戲交融。

他的面部抽搐、四肢顫動、身體“打結(jié)”都是如此自然,比起單純的模仿,更像是深入骨髓的生理體認(rèn);而“形似”到了一定境界,觀眾越往后越淡忘“劉春和是易烊千璽”的事實,演員和角色共通的孤獨、敏感、倔強(qiáng)的精神氣質(zhì),伴隨情感經(jīng)歷和遭遇而來的悲傷和痛感,在電影中也越來越趨向“兩心合一”,讓觀眾完全沉浸其中。

劉春和的人格已經(jīng)不止屬于劇本,也屬于易烊千璽本人。

對于一位24歲的演員,他的表現(xiàn)放諸青年演員群體,已經(jīng)足夠令人信服。

當(dāng)然,正如方法派表演曾在國外影壇一直以來遭受的批評一樣,這種絕對突出主演個人演技、強(qiáng)調(diào)絕非模仿能力的“特型表演”,在某些評論者眼中,自然有功利性太強(qiáng)、“沖獎”意味突出、甚至剝削消費弱勢群體的嫌疑。

然而對一部基于腦癱患者客觀特殊生理狀況的電影,若說“表現(xiàn)即是奇觀、即是原罪”,那只能說欲加之罪,何患無辭了。

而且,《小小的我》在激烈情感和肢體動作的爆發(fā)呈現(xiàn)上還有值得贊許之處:片中以“扭曲”直接震撼觀眾的情節(jié)并不懸浮,而是很好貼合了劉春和敏感、浪漫、孤傲的精神世界。

換言之,激烈奇觀的強(qiáng)度和角色內(nèi)在的情感能量是相匹配的,這就使得影片的調(diào)性比“媚俗”更靠近樸實,已經(jīng)展現(xiàn)出了克制的美德。

如果硬要將明星-弱勢群體的選角匹配視為原罪,恐怕不僅不會對殘疾人的“被消費”有所助力,反倒是抹除了他們的困境被給予更多關(guān)注的可能性。

讓小小的“我們”被大大的世界所看見,禮贊生命、親情、愛欲,呼吁平視、共情、博愛的力量,這些精神內(nèi)涵,就是《小小的我》的意義。

新的一年,愿每個有血有肉有心的你我,都能自洽自在地生活。

(文/阿拉紐特)