年度最慘電影?耗資1億票房?jī)H400萬,黃曉明狂瘦30斤也救不了

上周五,黃曉明主演的電影《戴假發(fā)的人》上映。

可以想象,他對(duì)此躊躇滿志。

早前,他看了劇本后,親自上門找導(dǎo)演的要求合作。

還“自毀形象”,減重26斤,演了這樣一個(gè)唯唯諾諾,丑陋自卑,極其失敗的角色。

在他的職業(yè)生涯里,第一次這么“拼”。

然后呢:

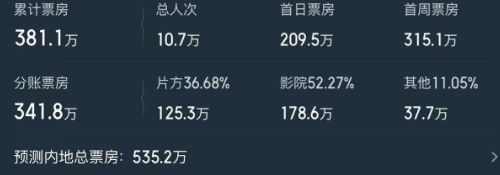

得到的回報(bào)是,六天票房400萬,預(yù)測(cè)總票房500多萬。

輸?shù)靡凰俊?/p>

拍砸了?

未必。

至少Sir在看完電影后,雖然覺得影片有著很多的問題,導(dǎo)致這樣一個(gè)故事看起來特別“沒勁”。

但時(shí)隔兩天后再去回味,卻又意外覺得“后勁”特別大。

這其實(shí)是個(gè)可以細(xì)讀文本的電影。

而非一般意義上的,那種商業(yè)屬性特別足的快餐片。

過譽(yù)了?

于是今天,Sir就來聊幾個(gè)特別有意思的細(xì)節(jié)。

一起剝開電影的隱藏故事。

戴假發(fā)的人

01

故事的主角叫孟中(黃曉明 飾),一個(gè)職業(yè)律師。

他是個(gè)被“歷史的幽靈”折磨了幾十年的人。

很多年前,他“殺過人”:

90年代末。

父親對(duì)他參加司法考試寄予厚望,可結(jié)果不盡人意,第一次,差1分,第二次,差22分,第三次,差上了80分。

精神壓力越大,離目標(biāo)也就越遠(yuǎn)。

他想過自殺。

可是,作為一個(gè)失敗的人,是連自殺的資格都是沒有的,他被父親拽起來一通暴揍,并罵他是廢物。

為了讓自己沒那么廢,成為“有用的人”,他只能邊開出租邊備考。

有一天,他拉到了一個(gè)醉酒的乘客。

開了半天,也不說去哪兒。

于是他忍不住下車翻了翻醉漢的衣兜,居然,是一個(gè)身上只有10塊錢的窮鬼。

孟中生氣地將醉漢拖下車。

醉漢卻醒了過來,用一種非正常人的笑聲嘲笑著孟中:

“廢物!”

孟中心里的痛,被一聲聲嘲笑刺中。

他用力地踹著這個(gè)醉漢,最后的一腳,他把醉漢踹下了河......

結(jié)果怎樣Sir不劇透。

但這件事,像幽靈一樣縈繞在孟中的周圍,以至決定了他日后所有的行為。

他試圖贖罪:

許多年后,孟中成為了一個(gè)成功的律師。

但他不貪錢。

而是一直在行著正義之舉,幫助底層人與資本權(quán)力斗爭(zhēng),幫助弱勢(shì)群體與這個(gè)世界抗?fàn)帯?/p>

影片講述了一起未成年性侵案。

而孟中,就是那個(gè)為了讓施暴者落網(wǎng),而堅(jiān)持不懈的律師。

另一方面,他又覺得這樣還不夠。

他找到了當(dāng)年死者的女兒魏嫻(王影璐 飾)。

以“朋友”的名義接近她,幫助她,并時(shí)時(shí)刻刻地保護(hù)她。

可是啊。

忽然有一天,魏嫻被綁架了。

而綁架者說:

他知道孟中曾經(jīng)殺過人的真相。

過去和現(xiàn)實(shí),在此刻,鬼魅般地縫合在了一起。

所以,這只是個(gè)贖罪的故事?

不不不。

兩個(gè)細(xì)節(jié):

第一個(gè),男主孟中的諧音是什么?

“夢(mèng)中”。

事實(shí)上,在導(dǎo)演的創(chuàng)作習(xí)慣里,這種“南柯一夢(mèng)”的元素一直占據(jù)了很醒目的位置。

就像《暴雪將至》里,那場(chǎng)關(guān)于夢(mèng)境的討論:

好像做了場(chǎng)夢(mèng)

突然一切都不真實(shí)了

我都醒了 你還在做夢(mèng)

《戴假發(fā)的人》也有一處旁白直白地講述了這個(gè)“夢(mèng)”:

我所經(jīng)歷的像是一場(chǎng)夢(mèng)

離奇又荒誕

夢(mèng),代表著真假難辨。

第二個(gè),則是死者的身影。

雨夜里,那個(gè)醉漢的形象,是與孟中是互為鏡像的。

都是黑框眼鏡,都是體型消瘦,同樣的廢物、窮鬼。

甚至于。

這個(gè)男人頭上的一頂假發(fā)被孟中在打斗時(shí)摘掉后,他與未來的孟中,外貌特征上,并無二致。

你甚至都不確定這個(gè)人存不存在。

為什么這么處理?

兩者聯(lián)系起來,我們很容易得出一個(gè)結(jié)論:

孟中關(guān)于殺人事件的敘述并不可靠。

它更像是一種心魔的具象化,無時(shí)無刻不在啃噬著他的良心。

而這“心魔”。

則指向了更大的一群人。

02

假發(fā):歷史的幽靈2.0

誰是戴假發(fā)的人?

從電影里看,就是那天夜里被踢下河的男人。

但。

如果你進(jìn)一步來看,它指的可能不止是一個(gè)人,而是一群人。

比如孟中。

他的“假發(fā)”不僅是說他謝頂,更是他為了贖罪,而為窮人打官司的行為。

這里的正義之舉。

不過是他遮羞的“假發(fā)”,遮住的不是他的謝頂,而是他內(nèi)心的虧欠。

他自始至終都認(rèn)為自己是一個(gè)殺人犯。

他的內(nèi)心一直抬不起頭來。

甚至在導(dǎo)演的采訪中有提到在之前的版本里,他是有一個(gè)妻子的,甚至妻子在提出希望能與他有一個(gè)孩子時(shí)。

他表現(xiàn)出無能為力。

就像《隱秘的角落》里的張東升一樣,在生理上,孟中也被“過往”壓得抬不起頭來。

魏嫻也是如此。

她一直戴著一頂粉色的假發(fā)。

為什么戴?

欺騙。

她的父親在她很年幼的時(shí)候就去世了,酗酒,并在河里被淹死,這場(chǎng)“丟人”的死亡不但讓她從此無依無靠,更讓她羞于提及。

她和別人說,自己的父親是在國(guó)外死亡的,死前差點(diǎn)繼承了一筆遺產(chǎn)。

為了生存,她一直偽裝自己真實(shí)的身份。

靠著從男人身上騙錢過日子。

他倆的共通點(diǎn)是什么?

聯(lián)系起死亡事件的發(fā)生時(shí)間,90年代末,你其實(shí)就能很清晰了:

90年代是個(gè)野蠻生長(zhǎng)的年代,不少人一夜暴富,也有不少人一夜破產(chǎn),許多暴富者至今支支吾吾,避而不談他們的“第一桶金”,許多破產(chǎn)者也會(huì)美化過去,把歷史裝點(diǎn)得漂漂亮亮。

他們會(huì)被“歷史的幽靈”嚇得夢(mèng)中驚醒。

于是現(xiàn)實(shí)中,他們只好戴著一頂“遮掩”的假發(fā),把自己偽裝成一個(gè)光鮮亮麗的人。

就像電影中穿插的那個(gè)有錢商人對(duì)少女性侵的案件。

為什么要設(shè)置這條線?

其實(shí)是富商的身份。

我們始終不知道他是誰,也不知道他背后的關(guān)系,只知道層層權(quán)錢交易,讓他橫行無阻。

他表面上衣冠楚楚。

實(shí)則惡貫滿盈。

他們都是從歷史里走出來的,“戴假發(fā)的人”。

董越在采訪時(shí)也說:

“我不知道怎么該去表達(dá)這種感覺。現(xiàn)實(shí)真相和歷史真相,我對(duì)這個(gè)很感興趣,但是我不會(huì)以貌似真實(shí)的方式去講,我會(huì)換一種方式。

所以這是這部電影最不娛樂的地方。因?yàn)閮?nèi)在它是講真實(shí)的,而娛樂是要遠(yuǎn)離真實(shí)的。”

所以。

當(dāng)你理解了這一層歷史背景之后,《戴假發(fā)》里的故事,一切都說得通了。

這不僅是一個(gè)人的心魔。

而是說,過去的那個(gè)時(shí)代,留給很多人的“心魔”。

03

書籍:歷史的幽靈3.0

但僅僅是指一個(gè)時(shí)代嗎?

也不是。

《戴假發(fā)的人》的野心比我們想象得還要大,走得還要遠(yuǎn)。

它指向的,是更遙遠(yuǎn)的過去。

在片中,我們可以清晰地看到孟中的書架上有兩本書。

一本《罪與罰》。

這個(gè)不難理解,導(dǎo)演董越也曾直言不諱地說自己是借鑒了《罪與罰》里的橋段,讓一個(gè)流浪漢說出了男主角隱藏在心里的罪惡。

但《罪與罰》難道是真的在討論一個(gè)無惡不作的人,在罪惡面前的反思么?

不單單是如此。

正如在《罪與罰》里,有這樣的一段文字,它更是對(duì)那時(shí)社會(huì)問題的反思:

大家都不知道該審判誰,該如何審判,對(duì)于什么是惡,什么是善,都無法取得一致意見。都不知道該認(rèn)為什么人有罪,該為什么人辯護(hù)。他們懷著失去理性的仇恨,互相殘殺。

而另一本呢?《古拉格群島》。

暗指孟家家族史。

怎么說?

電影里多次提到了一個(gè)詞:

“出身”。

多年以來我一直被某種情緒所糾纏

或許跟出身有關(guān)

為什么會(huì)用這么具有歷史感的詞?

回想起影片對(duì)其父輩的介紹就知道了:

孟家是知識(shí)分子家庭,孟中的父親原本是一個(gè)知識(shí)分子,卻,只能淪落成為一個(gè)修鞋匠;

而孟中父親的好友,年輕時(shí)是“革命小將”,而他的兒子,趙四,在最后也成為暴露(揭發(fā))孟中秘密的人。

所以孟父之所以一直要孟中讀書,不止是“書香門第”的傳承。

更有一層含義。

是渴望追求一個(gè)歷史的“平反”:曾經(jīng)的司法不公,能在他這一代討回公道。

犯了罪的人

一定會(huì)受到懲罰嗎

這才是真正的“歷史的幽靈”。

可問題是,導(dǎo)演是真的想去探討那十年的歷史嗎?

不止。

孟中的父親在為兒子慶祝法考上岸的宴席上說過幾句話:

“我也很想念我的父親,我們最后一次見面時(shí),那里沒有城墻,都是一片沼澤,他死時(shí)已經(jīng)骨瘦嶙峋......(大致)。”

在初剪版里,這段話比我們現(xiàn)在在電影里看到的要長(zhǎng)許多。

將這些拼圖拼湊起來。

你就會(huì)明白這些細(xì)節(jié)所指的時(shí)代,甚至,還可以追溯到那段歷史發(fā)生的地址。

它說的,是歷史縫隙里那些消失了的,無名無姓的小人物。

導(dǎo)演董越說:

有人說它是類型片,也有人說它內(nèi)核是藝術(shù)片,這都不重要,那是我的講述方式。最重要的是展現(xiàn)我對(duì)年代更迭所理解的真相。我有非常強(qiáng)烈的欲望和好奇心去接近那個(gè)歷史真相。

這也是Sir最為佩服之處。

更是如今內(nèi)地導(dǎo)演都少有的膽量。

就像《暴雪將至》的開頭。

余國(guó)偉從監(jiān)獄里放出來,在派出所里的一段自我介紹:

余下的余,國(guó)家的國(guó),偉大的偉。

民警又問了一句。

姓什么?

多余的余。

這也是回答了為什么董越要一再地拍這樣的題材。

每一個(gè)在歷史洪流中無聲無息消失的人,都被大浪淘沙后成為“多余的人”。

但,董越不愿意。

保留對(duì)歷史,對(duì)時(shí)代的追問與反思。

就是不愿意成為“多余”。

只是很可惜。

在這個(gè)一切作品都在速食化,所有表達(dá)都得站隊(duì)的今天,沒有人會(huì)對(duì)這樣一部看起來“沒勁”的電影多去想那么幾分鐘。

人們寧愿接受它是“爛片”的粗暴評(píng)價(jià)。

這導(dǎo)致的結(jié)果就是:

不但黃曉明的“野心”付諸東流。

連影片本身的存在,都真的變成了“多余”。

本文圖片來自網(wǎng)絡(luò)

編輯助理:小田不讓切